秋分后节气:万物收藏时节的自然密码与生活智慧

- 2025-04-26

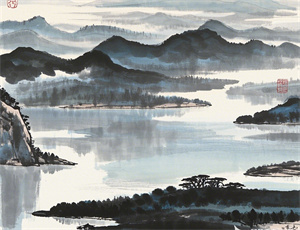

当北斗七星的斗柄指向正西方向,太阳抵达黄经180度时,华夏大地迎来昼夜均分的秋分节气。此后北半球正式开启昼短夜长的周期,天地间阴阳之气完成转化,自然界的动植物开始为越冬储存能量。这个承前启后的节气不仅标志着农事活动进入关键阶段,更蕴含着古人观测天象、顺应自然的深邃智慧,其影响范围从农业生产延伸至人体养生、文化习俗等多个维度。

气候与物候的双重变奏

秋分后太阳直射点持续南移,我国大部分地区日均温稳定在22℃以下。西北季风逐渐取代东南季风,形成昼夜温差超过10℃的典型气候特征。这种剧烈的温度波动促使植物启动自我保护机制:

1. 木本植物通过形成离层细胞主动脱落叶片,减少水分蒸发和养分消耗

2. 多年生草本将营养物质向根系转移,地表部分逐渐枯黄

3. 动物界呈现明显迁徙特征,大雁集群飞行高度提升至800-1000米以利用稳定气流

农业生产的时空维度

- 黄淮平原:冬小麦进入最佳播种期,土壤含水量需保持在18%-22%

- 长江流域:晚稻乳熟期需防范"寒露风",日均温低于20℃持续3天即需干预

- 东北地区:完成玉米收获后立即进行秋翻地,耕深25厘米可减少病虫越冬基数

人体与节气的共振机制

秋分后人体阳气开始内收,代谢率较夏季下降约15%。中医理论中的"秋收冬藏"原则在此时期具象化为三个调节维度:

饮食系统:增加甘润食材摄入比例,推荐银耳、百合、山药等含多糖类物质的食物

呼吸系统:空气湿度降至45%以下时,鼻黏膜防御功能下降30%,需保持室内55%-60%湿度

神经系统:光照减少引发血清素水平波动,适当补充维生素D可调节情绪生物钟

传统智慧的现代表达

古人在秋分时节形成的"祭月""竖蛋"等习俗,本质上是对天文历法的具象化传承。现代科学验证:

秋分竖蛋的成功率可达68%,与地球自转轴和公转轨道平面形成的66.5°倾斜角直接相关

桂花采收通常在气温骤降后3日内进行,此时芳香油含量达到年度峰值

重阳登高不仅是民俗活动,海拔每升高100米气温下降0.6℃的环境变化能有效刺激人体应激反应系统

生态系统的能量转移

秋分后自然界的能量流动呈现明显的垂直分布特征。以温带落叶林为例:

乔木层:70%的生物量向地下转移,形成独特的"倒置金字塔"结构

灌木层:浆果类植物果实含糖量提升至18%-22%,吸引动物帮助传播种子

地表层:凋落物以每公顷2-3吨的速度积累,真菌分解活动进入年度高峰期

随着暮色提前降临,城市灯光对生物节律的影响开始显现。研究表明,秋分后迁徙鸟类因光污染导致的导航失误率增加27%,这提醒现代人在享受科技便利时,仍需保持对自然规律的敬畏。当寒蝉停止鸣叫,蟋蟀转入地下,天地间正进行着跨越物种的能量重组,这种无声的秩序之美,正是中华文明"天人合一"哲学思想的生动诠释。