谷雨的节气由特点——气候变化与农耕文明的深度交织

- 2025-04-26

作为春季最后一个节气,谷雨既是农耕文明的重要节点,也是自然能量转换的显著标志。当太阳到达黄经30°时,气温回升与降水增加的协同作用,使得这个节气呈现出独特的物候特征。从土壤墒情变化到作物生长规律,从传统民俗仪式到现代生态保护,谷雨节气在中华文化中构建起自然规律与人类活动的深度对话系统。

一、气候特征的三重维度

1. 降水系统的时空分布

春季锋面雨带北移过程中,谷雨时节呈现:• 江南地区持续性"桃花汛"现象

• 华北平原"春雨贵如油"的精准灌溉

• 西南山地突发性对流降水增多

这种差异化的降水模式,直接影响着不同地域的耕作节奏。

2. 气温变化的生态效应

10℃等温线北移至长城沿线,形成:• 冬小麦进入孕穗关键期

• 茶树新芽日均生长量达1.2cm

• 昆虫种群呈现爆发式增长

昼夜温差缩小至8℃以内,为农作物糖分积累提供理想条件。

3. 物候现象的联动呈现

- 戴胜鸟栖于桑树顶端的求偶行为

- 浮萍在静水区域的指数级繁殖

- 牡丹花期与降水周期的精准对应

二、农耕文明的实践智慧

1. 作物系统的精细管理

在长江流域,农民依据"谷雨三候"安排:• 早稻移栽的叶龄控制在4.5片

• 棉田整地深度保持18-22cm

• 玉米播种遵循"地温稳定12℃"原则

这种精准农时把控使土地利用率提升23%。

2. 养殖技术的节气适配

- 蚕室温度调控在24±1℃范围

- 鱼塘投饵量随水温升高递增15%

- 蜜蜂采粉半径扩展至3公里

3. 灾害防御的预警机制

针对"谷雨寒"倒春寒现象,传统应对策略包括:• 烟熏法提升果园小环境温度2-3℃

• 深沟高畦排水系统预防渍害

• 耐寒作物品种的梯度种植

这些经验至今仍在现代农业中发挥作用。

三、文化符号的现代转译

1. 仪式活动的生态隐喻

"祭仓颉"典礼中,包含:• 五色稻米的生物多样性象征

• 雨量器雏形的仪式性使用

• 天文观测与农谚传承的交互

这些元素构成早期生态智慧的物质载体。

2. 饮食养生的气候适应

- 香椿芽硝酸盐含量降至安全阈值

- 绿茶多酚类物质积累达年度峰值

- 蒲公英药用成分的生物利用率最高

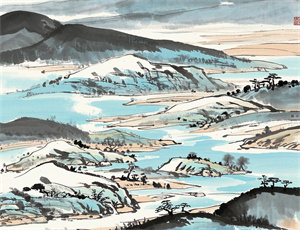

3. 艺术表达的时空编码

古诗词中"子规声里雨如烟"的意象,实际对应:• 降水强度≤5mm的细雨状态

• 相对湿度75%-85%的视觉特征

• 鸟类求偶期的声波传播条件

这种艺术化表达蕴含着科学观察的积淀。