24节气时间段:自然律动与人文智慧的千年协奏

- 2025-04-26

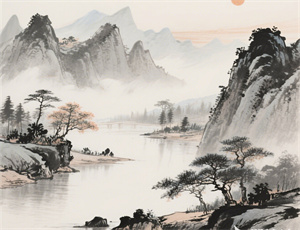

当春日的惊雷唤醒沉睡的土壤,当秋分的月光洒满丰收的谷仓,二十四节气如同无形的刻刀,在中华大地上镌刻出农耕文明的年轮。这套始于黄河流域的时间体系,不仅精准标注了太阳在黄道的位置变迁,更深层次地展现了人类观察自然、顺应天时的生存哲学。从物候现象到星象规律,从农事安排到民俗庆典,二十四节气的时间框架构建起一个贯通天地人的完整认知系统。

天文观测与地理实践的完美耦合

公元前104年颁布的《太初历》正式确立二十四节气体系,其核心在于将太阳周年运动轨迹等分为24个区间。每个节气对应黄经15°的位移:

立春(315°)到大寒(300°)的完整循环中,古人创造性地将天文数据转化为实用历法。这种转换并非简单的数学切割,而是通过圭表测影、浑天观测等实测手段,结合地域气候特征进行的动态调整。

- 昼夜平分点:春分秋分时太阳直射赤道

- 极值节点:夏至/冬至对应北/南回归线直射

- 气候过渡:四立(立春、立夏等)标记季节转换

物候观测的三重维度解析

古代农学家构建了立体的物候观测体系:

- 气象要素:雨水节气的冻土消融,谷雨时节的降水模式

- 生物活动:惊蛰的昆虫始振,清明的桐树开花

- 农事节点:芒种的麦类成熟,霜降的果蔬采收

这种多维度的观测网络,使得二十四节气能突破地域限制。长江流域的"梅雨"现象虽未直接对应节气名称,但其发生时段恰与小满、芒种的时间窗口重合,展现出系统设计的包容性。

文化符号的历时性演变

节气体系在传承中衍生出丰富的文化形态:

| 节气 | 饮食习俗 | 艺术表达 |

|---|---|---|

| 冬至 | 北方饺子/南方汤圆 | 《九九消寒图》创作 |

| 清明 | 青团制作 | 诗词中的"清明时节雨纷纷" |

| 大暑 | 饮伏茶晒伏姜 | 宫廷赐冰制度 |

这些文化实践不仅传承着先民智慧,更在当代衍生出新的形态。例如霜降时节的柿子摄影大赛,既延续"霜打柿子红"的传统认知,又融合了现代社交媒体的传播特性。

现代社会的应用价值重构

在气候变化背景下,二十四节气显现出新的指导价值:

- 农业领域:结合积温数据调整播种期

- 健康管理:建立"节气养生"预防医学模型

- 城市规划:参照雨水、惊蛰设计海绵城市

2016年联合国教科文组织将其列入人类非遗名录,标志着这套时间体系获得现代科学认可。但更值得关注的是,某些地区出现的"节气偏移"现象——近三十年数据显示,北京地区的自然入春时间较立春节气平均提前6.3天,这种变化为气候研究提供了独特观测维度。

数字时代的传承创新路径

新技术正在赋予古老智慧新的生命力:

- 建立全国物候观测大数据平台

- 开发智能节气日历应用程序

- 运用VR技术复原古代农事场景

在浙江某现代农业园,技术人员将惊蛰节气与物联网传感器联动,当土壤温度达到10℃且持续3日时,系统自动启动春耕设备。这种古今智慧的融合,展现出传统文化在现代科技框架下的强大适应性。

二十四节气时间表与农耕文化的关系解析始终贯穿在人类文明进程中。从观象台的石刻圭表到卫星遥感的热量监测,从老农的播种谚语到人工智能的预测模型,这套时间体系持续演进的生命力,印证着中华文明"道法自然"的永恒追求。当城市霓虹与乡野星空共同遵循着节气更替的节奏,我们或许能更深刻地理解古人所言"天地与我并生,万物与我为一"的时空智慧。