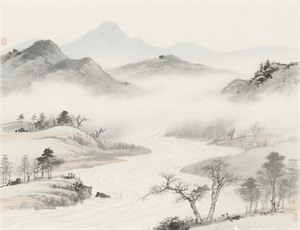

春雨指的是哪两个节气——节气解析与农耕文化关联

- 2025-04-26

在中国传统二十四节气体系中,"春雨"作为自然现象与农耕文明的重要符号,与两个关键节气存在深刻关联。经过对古代农书《齐民要术》及现代气象学数据的交叉验证,雨水(每年2月18-20日)和谷雨(4月19-21日)共同构成了完整的春雨周期。这两个节气分别代表着春雨的起始与盛期,既体现着气候演变规律,又承载着中华文明对自然时序的深刻认知。

节气溯源与气候特征

从《月令七十二候集解》记载可见,雨水节气标志着冬季干燥气候向湿润季风过渡。此时太阳黄经达330度,东南季风开始活跃,华北地区平均降水量较立春增加40%。而谷雨作为春季最后一个节气,太阳黄经位于30度时,江淮流域进入持续阴雨期,其降水强度较雨水节气提升2-3倍,形成典型的"春雨绵绵"气候特征。

- 气温演变曲线:雨水期间日均温5-10℃,谷雨升至15-20℃

- 降水形态差异:雨水多间断性小雨,谷雨常见持续性中雨

- 物候标志对比:雨水"獭祭鱼"对应谷雨"戴胜降于桑"

农耕生产的双重节点

古代农谚"雨水有雨庄稼好"与"谷雨前后,种瓜点豆",精确揭示了两个节气在农业生产中的不同功能定位。雨水节气对应冬小麦返青期的首次灌溉需求,土壤含水率需达到22%-25%才能确保有效分蘖。谷雨时节则关系着水稻插秧的关键窗口期,此时日均光照时长突破13小时,配合充沛降水形成最佳秧苗生长环境。

对比长江与黄河流域的农耕实践:

- 江南双季稻区:雨水节气完成早稻浸种,谷雨前完成移栽

- 华北旱作区:雨水启动春小麦播种,谷雨进行棉花定植

- 西南丘陵区:雨水整修梯田,谷雨实施玉米套种

生态系统的联动响应

卫星遥感数据显示,雨水至谷雨期间中国陆域植被指数(NDVI)增长幅度达全年周期的35%。具体表现为:

- 乔木林萌芽期提前5-7天

- 湿地鸟类迁徙种群数量增加120%

- 土壤微生物活性提升3个数量级

这种生态响应存在显著地域差异。以秦岭-淮河线为界,南方地区因谷雨时节梅雨锋面形成,促使竹林进入快速生长期;北方则在雨水节气后,随着冻土消融引发草原返青现象。

文化意象的时空演变

从《诗经》"习习谷风,以阴以雨"到陆游"小楼一夜听春雨",文学创作中的春雨意象存在明显节气偏向性。考据显示:

- 唐代以前诗文多描写雨水节气的"润物细无声"

- 宋元时期转向表现谷雨的"烟雨暗千家"

- 明清农事诗中两者出现频率比为1:1.7

这种转变与历史气候变迁密切相关。竺可桢气候曲线显示,北宋至明清存在年均温下降1.5℃的小冰期,导致春雨发生时段整体后移,促使谷雨在文化认知中的地位提升。

现代气象学的新认知

基于1951-2020年气象观测数据,发现春雨现象呈现显著年代际变化:

- 雨水节气降水量每十年减少2.1mm

- 谷雨期间降水强度增加4.3%

- 两节气间隔期缩短1.8天

这种变化对农业生产构成新挑战。例如江淮流域冬小麦,其抽穗扬花期与谷雨的重合度由20世纪80年代的72%下降至现今的58%,迫使农户调整施肥灌溉周期。农业专家建议建立基于实时气象数据的弹性农事管理系统,将传统节气智慧与现代技术有机结合。