二十四个节气:农耕文明的智慧密码与自然律动

- 2025-04-26

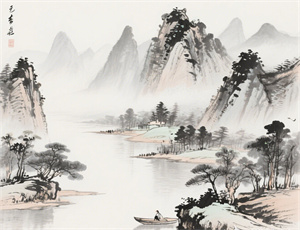

在华夏大地的时光年轮上,二十四节气如同刻在黄道面的星宿坐标,将太阳运行轨迹分割成二十四份人文刻度。这套始于先秦、成于西汉的物候体系,不仅构建起古代农耕社会的时间框架,更蕴藏着先民对天文、地理、生物运动的深刻认知。从立春时节的冰河解冻到霜降时分的草木凝华,每个节气都精准对应着黄河流域的物候特征,形成跨越三千年的生态观测网络,其科学内涵至今仍在现代气象学、农学领域发挥着独特作用。

天文历法与物候观测的双重结晶

华夏先民通过圭表测影确立二分二至,以太阳直射点移动规律为基础,结合北斗七星斗柄指向变化,构建起太阳历的基本框架。春分点确立时,古人观察到昼夜均分、阳气渐盛,此时黄河流域土壤解冻,冬小麦进入返青期;夏至前后,北斗柄南指,蝉鸣始现,早稻进入孕穗关键期。这种将天文现象与生物活动相结合的观测方法,形成了节气体系的核心逻辑。- 圭表测影技术:通过测量正午日影长度确定节气节点,误差控制在两天以内

- 七十二候系统:每个节气细分为三候,记录特定动植物行为变化

- 气候区划差异:岭南地区将惊蛰称为"启蛰",反映南北物候差异

农耕文明的生态调控系统

在缺乏现代气象预报的古代,节气体系实质上构成了农业生产决策支持系统。清代《授时通考》记载,立夏时节的"蝼蝈鸣"对应着春播作物间苗期,而"王瓜生"则提示农人开始准备夏收工具。这种将生物活动作为农事指令的智慧,在当代精准农业中仍具有借鉴价值。- 春播体系:清明前后日均温稳定通过10℃,满足玉米、棉花播种条件

- 秋收预警:处暑后昼夜温差加大,促进农作物干物质积累

- 灾害防范:谷雨时节江南早稻需防范低温阴雨引发的烂秧病

文化基因中的节气密码

节气文化已深度融入民族集体记忆,形成独特的时间美学体系。唐代诗人元稹的《咏廿四气诗》开创节气诗先河,明清时期发展出节气饮食养生传统,如立春咬春、冬至进补等习俗。这些文化实践本质上是对自然节律的顺应与调节,体现着"天人合一"的哲学理念。民俗活动的时间坐标

惊蛰祭白虎、清明踏青、霜降赏菊等节令习俗,构成传统社会的时间仪式系统。北京白云观的"顺星"仪式在立春举行,通过观测星辰方位校准年度农事计划,这种将天文观测与民俗实践相结合的传统,展现出古代时间管理的多维特性。中医药学的时令智慧

《黄帝内经》提出的"四气调神"理论,将节气变化与人体养生相结合。现代研究表明,冬至前后人体血清素水平变化与光照时长存在显著相关性,印证了古人"冬藏精"养生理念的科学性。在气候变化加剧的当代,二十四节气的物候特征正在发生偏移。研究表明,近三十年华北平原的入春时间平均提前6.3天,冬小麦生育期相应缩短。这种变化推动着现代农业对节气体系进行动态调整,如利用气象大数据建立区域化节气修正模型,将传统智慧与现代科技深度融合。当无人机掠过惊蛰时节的麦田,古老的节气文化正在书写新的时代注脚。