芒种前后的节气:古老智慧与现代生活的深层联结

- 2025-04-26

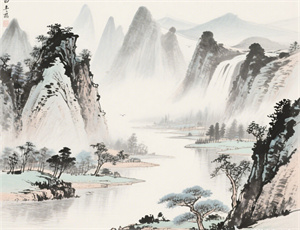

作为二十四节气中唯一以农作物命名的节气,芒种承载着农耕文明对自然规律的深刻洞察。这个介于小满与夏至之间的节气,不仅是冬小麦收割与水稻插秧的农事枢纽,更是天地能量转换的重要节点。从黄河流域的麦浪翻滚到长江流域的梅雨连绵,从祭祀花神的古老仪典到现代都市的节气养生,芒种前后的自然变迁与人文活动构成了一幅立体的文明图谱。本文将深入探讨芒种节气在物候特征、生产实践、文化习俗等层面的多维价值,揭示传统时间体系对当代生活的启示意义。

一、天地交感的能量转换

1.1 气候特征的区域分异

北纬30°线附近地区在芒种期间呈现典型的气候分野:

• 华北平原进入干热期,日均气温稳定超过25℃,冬小麦进入最后的灌浆成熟阶段

• 江淮流域迎来梅雨季,空气湿度长期维持在75%以上,形成独特的"黄梅天"现象

• 云贵高原受西南季风影响,降水量较前期增加40%,梯田生态系统开始高效运作

1.2 物候现象的时空序列

- 植物候应:螳螂破卵、伯劳初鸣、反舌无声的生态链更替

- 农事节律:江南地区的"三夏"(夏收、夏种、夏管)精准时间窗口

- 天文特征:太阳到达黄经75°时的昼夜时长变化规律

二、生产实践的智慧结晶

2.1 传统农具的力学设计

针对芒种期间高强度农事需求,古代工匠发展出系列专用工具:

→ 江浙地区的"秧马"通过弧形底板设计降低插秧劳动强度

→ 中原地区的"麦钐"运用杠杆原理实现高效收割

→ 岭南地区的"水车链斗"装置实现8米高差灌溉

2.2 生态管理的系统思维

- 稻麦轮作体系中的养分循环机制

- 梯田生态系统中的水土保持技术

- 桑基鱼塘模式下的物质能量流动

三、文化符号的多维演绎

3.1 仪式空间的象征表达

皖南地区的"安苗祭"通过特定仪式程序构建人地关系:

⌈设坛→诵祭文→撒五谷→跳傩舞⌋的完整仪轨

祭坛方位严格遵循"左青龙、右白虎"的风水布局

祭品组合暗合五行相生原理(麦属金、稻属水、黍属土)

3.2 文学意象的审美嬗变

- 《红楼梦》第二十七回"饯花神"场景的民俗学解读

- 陆游"时雨及芒种,四野皆插秧"的农耕美学

- 现代诗歌中的芒种意象解构与重构

四、现代生活的节气启示

4.1 城市居民的时空感知重建

通过建立"节气—气候—健康"的对应关系:

✓ 湿度敏感人群的祛湿养生方案

✓ 基于物候特征的季节性情绪调节

✓ 都市农业中的微气候营造技术

4.2 传统知识的当代转化

- 古代分龙雨观测与现代气象预报的衔接

- 农耕谚语大数据分析与精准农业结合

- 节气饮食智慧在营养学中的科学阐释

从黄土高原的麦收号子到珠江三角洲的龙舟竞渡,从《齐民要术》的农事记载到现代农业的智能监测,芒种节气始终扮演着文明传承载体的角色。这种跨越时空的连续性,既体现在物质生产的技术革新中,也深藏于精神世界的集体记忆里。当无人机掠过金黄的麦田,当气象卫星捕捉梅雨锋面的移动轨迹,古老的时间智慧仍在为现代人提供理解自然、顺应规律的认知框架。