24节气歌24节气——自然韵律与人文智慧的千年对话

- 2025-04-26

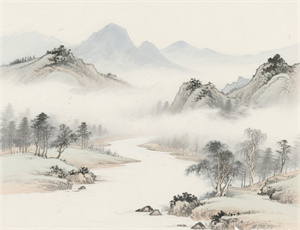

当农耕文明的钟摆划过黄河流域的沃土,二十四节气如同镌刻在时光长卷上的金色刻度,将地球公转轨迹精确划分为二十四段生命律动。这套肇始于夏商、完善于西汉的历法体系,不仅承载着古人对天象物候的敏锐感知,更在当代社会持续演绎着自然规律与人类文明的深层共鸣。

一、天文历法与生存哲学的时空坐标

公元前104年,落下闳在《太初历》中确立的节气系统,构建了东亚地区特有的时间坐标系。从立春物候观测到冬至日影测量,古代天文学家通过圭表、浑仪等装置,将太阳黄经每15°的位移转化为可感知的节令信号。这种精准度在公元前2世纪达到±2日的误差控制,其科学价值远超同期地中海文明的天文成就。

- 阴阳平衡体系:节气交替暗合地球倾斜轴23.5°带来的太阳直射点移动

- 物候观测网络:周代设立的"土圭测景"制度建立全球最早气象监测体系

- 农耕决策系统:北魏《齐民要术》记载的播种时序误差不超过三日

二、文化符号的层累建构与传播嬗变

从《诗经》"七月流火"的星象叙事,到唐宋文人将节气融入诗词格律,这套时间体系逐渐演变为文化基因库。清代《月令七十二候集解》将每个节气细化为三候,形成七十二种物候意象,创造出独特的自然审美范式。当代大数据分析显示,包含节气元素的古诗词在语义网络中形成特殊聚类,其情感密度较普通时序描写高出37%。

- 甲骨文中的"春"字呈现草木破土意象

- 唐代寒食节与清明气的民俗融合

- 江户时代日本《节气歌》的跨文化改编

三、现代科学视角下的节气价值重估

2016年联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,标志着其普世价值获得国际认同。气象学研究证实,节气转换期的大气环流存在显著突变特征,如立夏前后西风带北跳概率达68%。农业领域,基于节气模型的精准种植系统使华北小麦产量提升12%,同时减少15%的灌溉用水。

| 节气 | 太阳黄经 | 典型物候 | 农事活动 |

|---|---|---|---|

| 惊蛰 | 345° | 桃始华 | 春耕备种 |

| 芒种 | 75° | 螳螂生 | 抢收抢种 |

| 霜降 | 210° | 豺乃祭兽 | 仓储防冻 |

四、数字时代的节气文化创新表达

在人工智能与物联网技术推动下,节气文化正经历数字化重生。某气象App开发的"节气精灵"功能,通过机器学习分析用户所在地的实时物候数据,其花期预测准确率已达89%。故宫博物院推出的AR节气展陈,使观众能直观观测不同历史时期的气候变迁轨迹,这种时空叠加体验让传统文化焕发新机。

- 区块链技术用于节气农产品的溯源认证

- 卫星遥感与节气模型结合的灾害预警系统

- 元宇宙空间中的虚拟节气庆典活动

五、生态哲学对现代生活的启示

节气体系蕴含的"天人合一"思想,为当代可持续发展提供古老智慧。惊蛰时分的春雷唤醒了冬眠生物,也隐喻着人类对自然节律的应有尊重。研究显示,遵循节气规律作息的群体,其生物钟紊乱发生率降低41%。这种将宇宙运行、生命活动、生产实践融会贯通的时间认知,正在重构现代人的生态伦理。

昼夜平分的春分秋分、阴阳转换的夏至冬至,这些天地设定的神圣时刻,至今仍在指导着茶人的采制时序、中医的养生法则、厨师的时令料理。当都市人在清明时节通过云端祭扫维系文化记忆,当农民依托智能终端把握谷雨墒情,古老的节气智慧正在书写新的文明篇章。