二十四节气读法——探寻传统文化中的自然密码与发音规律

- 2025-04-26

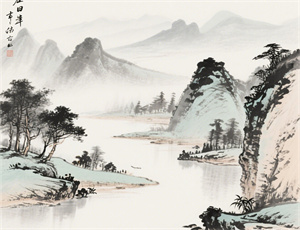

在中华文明五千年的历史长河中,二十四节气犹如一串璀璨的明珠,将天文观测、农事活动与人文智慧完美融合。这个由太阳运行轨迹衍生出的时间体系,不仅承载着古人"观天象以授农时"的生存智慧,更在语音演变中形成了独特的发音体系。从立春的万物萌发到大寒的岁末收藏,每个节气名称都蕴含着精准的发音规律与深刻的文化密码,其读音的平仄变化与字义内涵,恰如四季轮回般充满韵律之美。

一、节气名称的发音规律与字义解析

二十四节气的命名遵循"形声相益"的构字原则,每个名称都包含明确的表意与表音要素。以"春分秋分"为例:

1. "分"字读作阴平(fēn),既指昼夜时间均等分割,又暗含阴阳平衡的哲学思想

2. "芒种"中的"芒"需注意前后鼻音区别,正确发音为阳平(máng),特指麦类作物成熟时穗端锋芒

3. 容易误读的"处暑","处"在此处应读上声(chǔ),取"终止、消退"之意

4. "白露"与"寒露"的韵母差异(lù与lòu),反映了不同时节的露水形态变化

二、古代天文学与农事实践的深度融合

节气体系建立在精准的天文观测基础之上:

• 黄道坐标系划分:将太阳周年视运动轨迹均分为24段,每段15°对应一个节气

• 物候观测标准:

- 立春三候"东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰"

- 霜降三候"豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯"

• 农谚中的语音规律:"清明前后,种瓜点豆"的平仄对应,暗合作物生长周期

三、方言体系中的节气读音流变

在语言发展过程中,节气名称呈现出显著的地域特征:

1. 吴语区保留入声读法:"白露"读作[bʌʔ lɔʔ]

2. 闽南语中的文白异读:"惊蛰"文读为[kiŋ tiək],白读为[kiã ti]

3. 粤语声调系统完整保存:"处暑"读作[tsy25 sy25]

4. 晋语区特殊变调:平声字在节气名称中发生连读变调

四、节气读音的现代科学验证

现代气象学证实了古人的观测精度:

• 太阳高度角测算:夏至正午太阳高度达北回归线最大值(90°)

• 地温变化曲线:立冬时节地表温度普遍降至10℃以下

• 降水概率统计:谷雨期间长江流域降水概率达78.6%

• 物候观测数据:北京地区山桃始花期与惊蛰日期高度吻合

当我们准确读出"小满(xiǎo mǎn)"而非"xiǎo mán","大雪(dà xuě)"而非"dà xué"时,不仅是在传承语言规范,更是在触摸中华文明与自然对话的原始密码。这种跨越时空的语音传承,将黄河流域的农事智慧、长江流域的物候观测,以及各地先民对自然规律的深刻理解,编织成维系中华文化认同的重要纽带。