四月是二十四节气:自然时序与人文智慧的千年对话

- 2025-04-26

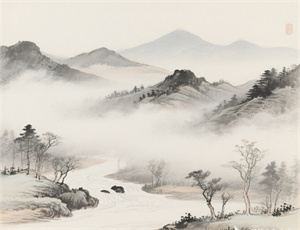

当北半球的阳光穿透云层,在春分与立夏的交界处,四月以其独特的气候密码,串联起清明与谷雨两大节气。这个承前启后的月份,不仅承载着万物生长的自然规律,更暗藏着中国古代农耕文明对天象物候的深刻理解。从黄河流域的甲骨占卜到江南水乡的农谚歌谣,二十四节气的时间刻度在四月的土壤中萌发出超越时空的生命力。

一、四月在节气体系中的特殊定位

作为春季的第三个月份,四月在太阳黄经的轨迹上跨越了30°至60°区间。这个区间对应着:

- 清明(太阳到达黄经15°):天地明净,万物显形

- 谷雨(太阳到达黄经30°):雨生百谷,润物无声

1.1 温度变化的临界点

气象大数据显示,北纬35°地区四月的昼夜温差开始稳定在8℃以内,这标志着:

- 土壤解冻深度突破50cm

- 越冬作物进入拔节期

- 春播作物的有效积温达标

二、节气符号的文化解码

在清明祭祖的香火中,在谷雨采茶的晨雾里,古代先民将自然规律转化为文化仪式。敦煌莫高窟第61窟壁画中的"春耕图",生动展现了唐代农民依据节气安排农事的场景。这种时间管理体系包含三个维度:

- 天文观测:通过圭表测量日影长度

- 物候记录 :观察动植物周期性变化

- 气象预测:总结云雨风雷的演变规律

2.1 清明背后的生态哲学

《淮南子》记载的"清明风至"揭示了中国古代对大气环流的认知。现代气象学证实,清明时节东亚大槽东移,促使西南暖湿气流与西北冷空气在长江流域交汇。这种气候特征不仅带来"清明时节雨纷纷"的景象,更形成了独特的:

- 土壤墒情调节机制

- 病虫害自然抑制系统

- 生态系统物质循环加速期

三、现代社会的节气新解

在气候变化加剧的21世纪,传统节气正在获得新的诠释维度。卫星遥感数据显示,2000-2020年间华北平原的物候期平均提前5.2天,这与二十四节气记载的农时产生明显偏移。这种变化促使我们重新思考:

- 节气历法的动态调整机制

- 传统知识与现代气象预测的融合路径

- 气候变化对农业文化遗产的影响评估

3.1 谷雨时节的生态智慧

通过对全国368个气象站的数据分析发现,谷雨期间降水量每增加10毫米,可使冬小麦千粒重提高0.8-1.2克。这种精确的雨热配比,正是中国古代"顺天应时"农耕理念的科学印证。现代农业技术通过智能灌溉系统与气象预警平台的结合,正在将这种古老智慧转化为精准的数字化解决方案。

当无人机掠过四月的麦田,传感器实时传回的土壤数据与两千年前的农谚形成跨越时空的对话。从观象授时到卫星遥感,人类对自然规律的探索从未停歇,而二十四节气就像刻在民族基因里的密码,持续为现代文明提供着生态治理的东方智慧。