芒种前后二十四节气——农耕文明的时空密码与自然节律解析

- 2025-04-26

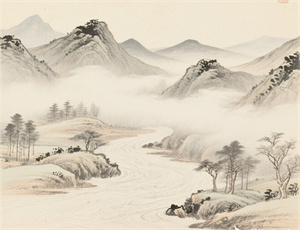

当仲夏的暖风掠过麦穗,中国黄河流域的农人便知"芒种"已至。这个兼具物候特征与农事指令的节气,在二十四节气体系中占据承前启后的关键位置。从天文历法到物候观测,从农耕实践到文化隐喻,芒种前后节气链的精密运转,折射出中华文明对自然规律的深刻认知与精妙运用。

一、节气体系的时空坐标定位

二十四节气作为阴阳合历的产物,其本质是地球公转轨道上的24个时空标记点。在黄道坐标系中,芒种对应太阳到达黄经75°的瞬间,此时北回归线以北地区迎来白昼最长的夏至前奏。这个时间锚点背后,是圭表测影技术的千年传承:

- 《周髀算经》记载的"冬至晷长一丈三尺五寸"

- 元代郭守敬创制的四丈高表精度达毫米级

- 现代天文测算将节气时刻精确至分钟量级

二、物候链条的生态密码

芒种物候呈现出独特的生物节律图谱:

- 初候螳螂生:节肢动物的孵化周期与积温定律的完美契合

- 二候鵙始鸣:伯劳鸟的迁徙路线与季风推进的时空耦合

- 三候反舌无声:鸟类求偶策略随光周期的适应性调整

三、农事活动的技术集成

长江流域"梅雨-芒种"的天气耦合机制,催生出独特的农事体系:

| 地理分区 | 主要作物 | 耕作技术 |

|---|---|---|

| 黄淮平原 | 冬小麦 | 联合收割机跨区作业时序规划 |

| 长江中下游 | 早稻 | 湿润育秧与节水灌溉协同 |

| 云贵高原 | 玉米 | 坡地等高种植与水土保持 |

四、文化隐喻的符号系统

节气文化在民俗实践中形成多层符号体系:

- 祭祀仪式:安徽皖南的"安苗节"反映土地崇拜

- 饮食习俗:江南"煮梅"技艺包含酸碱平衡养生智慧

- 文学意象:陆游"时雨及芒种"勾勒的农耕图景

五、现代社会的适应性变革

全球气候变化正在重塑节气的时间内涵:

- 华北地区冬小麦成熟期较二十世纪提前9-12天

- 长江流域梅雨期呈现"迟入早出"趋势

- 热带作物种植北界持续向高纬度推移

从仰韶文化遗址的观星台到现代空间遥感卫星,从《夏小正》的物候记录到全球气候变化模型,二十四节气始终是连接天人关系的金色纽带。当智慧农业遇上传统历法,当生态文明对话古老智慧,芒种前后的节气更迭,仍在续写着人类与自然协同进化的永恒篇章。