节日节气:中华文明的时间智慧与文化基因

- 2025-04-26

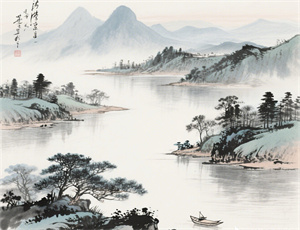

在绵延数千年的历史长河中,节日与节气如同精密咬合的齿轮,共同构建了中华民族特有的时间认知体系。它们不仅是农耕文明的计时工具,更是凝结着哲学思考、伦理规范与审美意识的文化符号。从立春鞭牛到冬至数九,从清明踏青到中秋拜月,这些特殊的时间节点承载着先人对自然规律的深刻理解,映射出东方文明独特的宇宙观与生命观。

一、时空交织的文化密码

二十四节气本质上是地球公转轨道的空间分割在时间维度的投影,其精确划分体现了古代天文学与物候观测的完美结合。每个节气名称都构成诗意的自然宣言:「惊蛰」二字描绘春雷唤醒蛰虫的生命律动,「白露」则定格了秋夜水汽凝结的物理现象。这种将天文现象、气候特征与生物活动三维联动的命名方式,展现出先民对自然规律的立体把握。

节气系统的科学内核

- 黄道坐标系划分:以太阳视运动轨迹为基准的15°等分法

- 物候观测体系:七十二候对应生物活动的周期性变化

- 气候预测模型:三伏、数九等衍生时间单元的气象预报功能

二、仪式构建的精神场域

传统节日作为文化记忆的存储介质,通过仪式行为完成集体记忆的年度唤醒。春节的桃符更换、清明的墓祭踏青、端午的龙舟竞渡,这些程式化行为构成文化基因的传递链条。以中秋祭月为例,其核心不在于崇拜月神,而在于通过「分胙」仪式强化家族共同体意识,月饼的圆形制式暗合着「月满人圆」的伦理诉求。

节日仪式的三维功能

- 时间标记功能:农事周期与社会生活的节律控制

- 文化传承功能:技艺、传说与价值观的代际传递

- 社群整合功能:血缘与地缘关系的周期性强化

三、天人关系的动态平衡

节气系统蕴含着深刻的生态智慧,「春生夏长,秋收冬藏」不仅指导农业生产,更衍生出独特的养生哲学。冬至后的「九九消寒图」通过每日填画梅花记录物候变迁,这种将时间感知转化为艺术创作的行为,体现了东方文明「格物致知」的认知路径。而寒食禁火、端午采艾等习俗,本质上是对季节病预防的实践经验总结。

生态智慧的现代启示

- 雨水时节的保墒耕作制度

- 谷雨采茶的最佳时间窗口

- 霜降前后的果蔬储藏技术

四、文化符号的嬗变重生

在城市化进程中,节日节气经历着功能置换与意义重构。清明节的网络祭扫、冬至的饺子外卖,传统时间符号正在与数字文明产生新的化学反应。但深层的文化基因依然延续:春节红包从铜钱到电子转账的形态演变,始终维系着「礼尚往来」的社会契约;寒露时节的登高习俗,转化为都市人群亲近自然的心理需求。

当夏至的日晷投影与原子钟的毫秒跳动在时空中交汇,当清明祭祖的香火与量子通信的光缆共同编织记忆网络,中华文明的时间智慧正在书写新的篇章。这些穿越千年的时间符号,既是文化传承的基因图谱,更是民族精神生生不息的见证。