二十四节气知多少——藏在时间刻度中的文明密码

- 2025-04-26

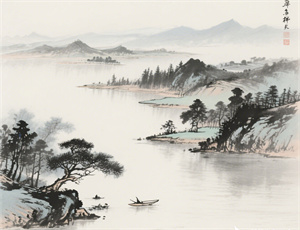

当太阳在黄道上划过不同角度,古人用二十四节气丈量四季更迭,将农耕、物候与天文融为一体。这套延续两千余年的时间体系,不仅是指导生产的实用工具,更承载着中华民族对自然规律的深刻认知。从黄河流域的圭表测影到长江以南的梅雨观测,从《月令七十二候》的物候描述到现代气象学的数据验证,节气文化在历史长河中不断演变,形成独特的时空哲学。本文将从天文测算、地域差异、文化符号三个维度,深入解析节气体系背后的科学逻辑与人文智慧。

一、天文测算:太阳运行的真实投影

- 黄道坐标系确立:以地球公转轨道平面为基准,将太阳周年视运动轨迹划分为24等分,每15°对应一个节气

- 平气法与定气法:汉代《太初历》采用均分回归年法,清代《时宪历》改为太阳黄经度数法,更符合天体实际运行

- 交节时刻测算:现代天文台运用开普勒方程计算真太阳时,精确到分钟级的节气转换时间

以冬至为例,当太阳到达黄经270°时,北半球迎来全年最短白昼。据紫金山天文台测算,2023年冬至准确时间为12月22日11时27分,这种精确度已超越传统圭表测量三个数量级。

二、地域差异:气候区划的现实映射

- 纬度梯度:立春节气时,海南已入春旬余,黑龙江仍在-20℃严寒

- 经度影响:小满前后,华南进入"龙舟水"季,华北正值冬小麦灌浆期

- 垂直地带性:海拔每升高100米,霜降日期平均提前2.3天

惊蛰节气的物候表征最具典型性:长江流域的桃花汛、云贵高原的春雷始鸣、黄土高坡的冻土消融,共同构成三维立体的气候图景。这种地域差异促使各地形成特色农谚,如华北"惊蛰不耙地,好像蒸馍跑了气",江南则有"惊蛰点瓜,车载船拉"之说。

三、文化符号:集体记忆的时空载体

| 节气 | 文学意象 | 民俗活动 |

|---|---|---|

| 清明 | 杜牧"清明时节雨纷纷" | 踏青、寒食、祭祖 |

| 芒种 | 陆游"时雨及芒种,四野皆插秧" | 安苗祭祀、煮梅 |

| 白露 | 杜甫"露从今夜白,月是故乡明" | 采集露水、酿米酒 |

立秋"贴秋膘"习俗揭示营养摄入的季节调节智慧,处暑"放河灯"承载着水系文明的集体记忆。这些文化实践将抽象的时间节点转化为可感知的生活仪式,构建起中国人特有的时间美学。

现代价值:超越农耕的时空坐标

在城市化进程加速的今天,节气文化衍生出新的存在形态。北京故宫的节气主题数字展览、苏州博物馆的物候监测系统、粤港澳大湾区的候鸟观测平台,将传统智慧转化为生态保护的实际行动。全球气候变化研究更发现,近三十年每个节气的平均气温变化速率达0.31℃/10年,这为评估气候变迁提供了本土化观测框架。

当我们在春分日观察立蛋实验的物理平衡,在夏至测量日晷投影的数学之美,实质上是在复现先民探索自然的原始冲动。这种跨越时空的对话,让二十四节气不再局限于农事指南,而升华为理解天地运行规律的永恒命题。