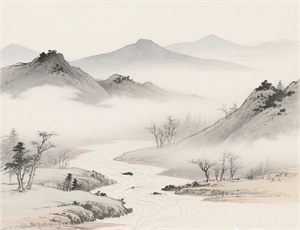

节气前一天叫什么——传统历法中隐藏的时序密码

- 2025-04-26

在二十四节气体系中,每个节气都对应着特定的自然现象与农事活动。鲜为人知的是,古人对于节气转换的前一日有着特殊的称谓与习俗。这个被称为"交节日"的时间节点,既是自然时序的分界岭,更承载着中国古代天文历法、民俗文化的深层智慧。

一、时序更迭的精准刻度

中国古代天文学家通过圭表测影,将太阳周年运动轨迹精确划分为24等份。在具体实践中,节气交接时刻的计算需要同时考虑:

- 太阳黄经的精确度数

- 平气法与定气法的历法差异

- 地域时差带来的观测偏差

以冬至为例,其精确时刻可能出现在农历十一月的某日深夜或凌晨。这种时间的不确定性,使得节气前日成为了重要的预备期。汉代《四分历》记载的"候气之法",要求太史令提前三日开始观测星象、校准仪器,确保节气报时的准确性。

二、文化记忆中的特殊称谓

不同地域对节气前日的称谓呈现文化多样性:

- 江淮地区称"交冬夜",保留着燃灯守岁的古俗

- 晋北方言谓之"换季头",强调气候转变的临界点

- 闽南语系称作"节瞑",特指节气前夜的祭祀活动

这些称谓差异背后,折射出古代农耕社会对自然规律的细微观察。岭南地区的"洗节气"习俗,要求在前日酉时完成沐浴更衣;而关中的"糊窗日"则固定在立冬前日,用新纸裱糊窗户以御寒气。

三、民俗实践的时空维度

节气前日的特殊地位,在民俗实践中形成三个鲜明特征:

- 禁忌体系:禁动土、禁迁徙、禁争吵等规范

- 过渡仪式:从除尘扫舍到更换应季装饰

- 饮食传统:如清明前日的"冷食"、冬至前夜的"数九糕"

宋代《梦粱录》记载,临安百姓在夏至前日要"封灶熄火",由官府统一分发冰镇饮食。这种集体性的行为规范,实际上包含着调节社会生产节奏的深层考量。

四、现代社会的传承嬗变

当代历法改革中,节气前日的文化意义正在发生新变化:

- 农业科技消解了传统农时的紧迫性

- 气候异常导致节气物候标志模糊

- 都市生活重塑了节气文化的表达方式

北京颐和园近年恢复的"迎气"典礼,选择在节气前日举行古天文仪器展览;成都开展的"节气厨房"活动,则通过前日食材预售培养年轻群体的时序感知。这些创新实践,正在为古老传统注入新的时代内涵。

从钦天监的铜壶滴漏到卫星授时系统,从田间地头的经验观察到大数据气候模型,人类对时序规律的探索从未停歇。节气前日这个特殊时间单元承载的文化密码,依然在科技与传统的对话中持续焕发生机。