10月13日节气——寒露时节的养生习俗与农事活动全解析

- 2025-04-26

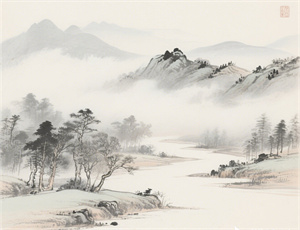

每年的10月8日前后,太阳到达黄经195°时进入寒露节气。而10月13日作为寒露时段的第五天,标志着秋意渐浓、昼夜温差加剧的关键节点。此时北半球中纬度地区日均气温普遍降至15℃以下,晨间草叶凝结的白色露珠在阳光下折射出清冷光芒,农谚中"寒露霜降,赶快收藏"的警示,揭示着这个时节对农业生产和人体健康的多重影响。本文将从物候特征、地域差异、传统智慧三个维度,深度剖析寒露节气背后的自然规律与文化内涵。

一、寒露时节的物候密码

从现代气象学视角观察,10月13日所在的寒露节气呈现三大典型特征:

- 温度梯度突变:北方冷空气南下频率增加,江南地区常出现"三日寒、四日暖"的锯齿状温度曲线

- 降水模式转换:华南沿海秋台风雨季结束,长江流域开始呈现"朝雾晚晴"的稳定天气格局

- 生态链重组:越冬候鸟集群南迁,华北平原的灰鹤群飞与江南湿地的雁阵形成立体迁徙走廊

二、地域农事差异图谱

不同纬度带的农业生产在此时呈现鲜明对比:

- 东北黑土地进入玉米抢收尾声,机械化收割设备日均作业效率需提升至150亩以上以规避早霜风险

- 黄淮海平原冬小麦播种区,农户正运用卫星导航技术进行厘米级精量播种,确保亩基本苗数控制在28-32万株

- 长江中下游双季稻区,晚稻灌浆期叶面喷施硒元素的技术普及率已达67%,稻米硒含量提升至0.15mg/kg国家标准

三、古今养生智慧融合

寒露养生传统在当代呈现新的实践形态:

- 食补革新:药食同源理念催生出铁棍山药纳米粉、低温冻干秋梨膏等深加工产品,营养素保存率提升至92%

- 运动科学:结合心率监测设备的晨间导引术,将运动强度精准控制在最大心率的45-55%区间

- 居住环境:基于物联网的智能控湿系统,可将室内相对湿度稳定在55%±3%的黄金区间

在这个自然节律与人类活动深度交织的时空节点,现代农业科技与传统节气智慧正在发生前所未有的化学反应。从东北黑土地上的无人收割机群,到粤港澳大湾区的都市立体农场,寒露时节的特殊气候条件既带来挑战,也孕育着新的发展机遇。当我们品读《月令七十二候集解》中"寒露,言露气寒冷将凝结也"的古老记载时,或许更应思考如何让传承千年的节气文化,在当代社会绽放新的生机。