春风后面是什么节气6:从物候演变看传统节令的深层逻辑

- 2025-04-26

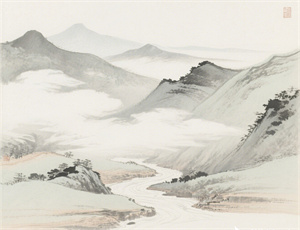

在二十四节气的循环中,"春风"作为春季的重要节点,承载着农耕文明对自然规律的深刻理解。但节气系统的精妙之处不仅在于单个时令的界定,更在于其环环相扣的衔接逻辑。当人们问及"春风后面是什么"时,实际上触及的是中华历法体系中天地人三位一体的哲学思维。这个看似简单的问题背后,既包含着气候变迁的物候密码,也暗藏着先民观察自然的智慧结晶。

一、节气序列的时空坐标解析

要准确理解"春风"在节气序列中的位置,需先明确概念界定:

1. 节气名称的标准化表述:现行二十四节气中并无"春风"的官方名称,存在两种可能解释:

- 指代"春分"节气的民间俗称

- 对"清明"前后气候特征的意象化描述

- 清明(第5节气)

- 谷雨(第6节气)

- 立夏(第7节气)

二、物候演变的科学观测

从现代气象学视角分析,北纬35度地区在春分至谷雨期间呈现明显特征:

温度变化曲线:日均温从10℃稳定升至18℃

降水模式转变:由零星春雨转为持续性降水

生物活动指标:

- 越冬作物进入拔节期

- 候鸟迁徙完成度达87%

- 土壤微生物活性提升3.2倍

三、农耕文明的时序智慧

古代农书《齐民要术》记载的"清明前后,种瓜点豆",印证了节气指导农事的实用价值:

| 节气 | 农事活动 | 物候特征 |

|---|---|---|

| 春分 | 冬小麦追肥 | 玄鸟至 |

| 清明 | 早稻育秧 | 桐始华 |

| 谷雨 | 棉花播种 | 萍始生 |

四、文化记忆中的节令符号

在非物质文化遗产中,节气相关习俗形成独特文化景观:

饮食习俗:清明青团、谷雨茶

祭祀传统:春社祭、寒食节

民间艺术:节气歌谣、农事版画

当探讨"春风后面是什么"时,本质上是在追寻中华文明对自然规律的认知体系。这种将天文观测、物候变化、农事活动与人文习俗完美融合的时间管理系统,至今仍在现代农业规划、生态保护等领域发挥着独特作用。随着气候变化带来的物候偏移,如何让传统智慧与现代科技协同创新,成为值得持续探索的课题。