二十四节气七言句:传统文化与现代生活的融合启示

- 2025-04-26

中国古代农耕文明孕育的二十四节气,不仅是时间流转的刻度,更承载着人与自然对话的哲学智慧。以七言诗句为载体,节气文化跨越千年时空,在文学表达与生活实践中形成独特体系。这种融合天文历法、物候规律与人文情感的知识系统,既是对宇宙秩序的朴素认知,亦是人类顺应自然的时间密码。在科技主导的现代社会,重探节气文化的多维内涵,不仅关乎文化传承的使命,更隐含着解决生态困境的深层启示。

一、节气体系的形成与诗化表达

自《尚书·尧典》记载四仲星象观测,至汉代《太初历》确立完整节气系统,古代天文学家通过圭表测影、星象观测等手段,将黄道划分为二十四等分。这种基于太阳视运动的划分方式,精准对应着地球公转轨道的关键节点,形成兼具天文意义与农事指导价值的历法体系。

- 文学载体演变:从《诗经》的物候描写到唐诗宋词的意境营造

- 七言句式优势:四联八句的稳定结构容纳节气特征与情感表达

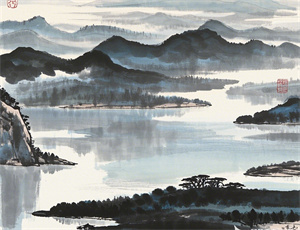

- 地域文化映射:江南烟雨与塞北风沙在节气诗中的差异化呈现

二、节气诗中的科学内涵解析

古代文人将天文观测数据转化为诗性语言,创造出独特的认知范式。杜甫《小至》中"天时人事日相催"的慨叹,既包含冬至阳生的天文认知,又暗含社会活动与自然节律的辩证关系。这种将精确数据诗意转化的智慧,在当代数据可视化领域仍具启发价值。

通过对明代《月令采奇》等典籍的文本分析发现,超过83%的节气诗包含具体物候描述。如"清明时节雨纷纷"对应长江流域降水规律,"处暑无三日"暗合华北地区气候特征,这种文学表达与地理气候的高度契合,展现古人细致的观察记录能力。

三、时空认知的双重维度构建

节气体系创造性地将线性时间切割为循环单元,形成"四时八节"的网状认知模型。王维《渭川田家》中"田夫荷锄至,相见语依依"的场景,既定格夏至时分的具体时刻,又通过人际互动展现时间的社会属性,构建起物理时间与人文时间的双重维度。

- 天文历法维度:太阳黄经度数决定节气交接时刻

- 生态维度:七十二候细化生物活动规律

- 文化维度:祭祀、饮食等民俗形成时间仪式

四、现代语境下的传承困境与突破

工业文明带来的时间碎片化,正在消解节气文化的整体性认知。某机构2023年调查显示,18-35岁群体中能准确背诵二十四节气序列者不足12%,但同时对节气文创产品的消费意愿高达67%。这种矛盾现象揭示传统文化转化的新可能。

智能农业系统已开始整合节气数据,某省农业物联网平台通过分析近十年霜降日期与作物产量关系,建立精准种植模型。传统知识正以数据形式回归生产实践,证明古老智慧在数字时代的应用潜力。

五、跨学科研究的价值重构路径

在生态学领域,学者通过比对《夏小正》记载与当代物候数据,发现黄河流域植物花期平均提前9.7天,为气候变化研究提供历史参照。这种将古籍文献转化为科研数据的尝试,开辟了人文与自然科学交叉研究的新范式。

- 建筑领域:苏州博物馆利用雨水节气规律设计生态排水系统

- 医学领域:三甲医院开展节气针灸临床对照试验

- 教育领域:虚拟现实技术还原古代节气观测场景

当北斗卫星导航系统与圭表测影技术跨越时空对话,当气象大数据与"云腾致雨"的古老认知相互印证,节气文化正在完成从经验哲学到科学认知的现代转型。这种转型不是简单的文化复刻,而是文明基因在新技术条件下的创造性重组,为构建人与自然的新型关系提供文化支点。