24节气的简单资料——自然律动与千年文明的对话密码

- 2025-04-26

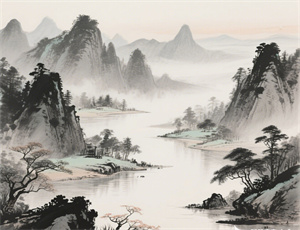

在北斗七星斗转星移的轨迹中,在黄河流域稻穗低垂的弧度里,二十四节气如同天地编撰的密码本,将太阳运行、物候变迁与人类活动编织成精密的时间网格。这套始于先秦、成于汉代的历法系统,不仅指导着传统农耕的春播秋收,更在诗词歌赋、中医养生、民俗庆典中留下深刻印记。当现代科技试图解析气候规律时,这些跨越两千年的自然刻度仍闪耀着超越时空的智慧光芒。

天文历法与农耕文明的协奏曲

公元前104年,邓平等人制定的《太初历》首次完整记载二十四节气。这个时间体系以地球绕太阳公转轨道为基准,将黄道划分为24个15度区间:

- 季节坐标:立春、立夏、立秋、立冬确立四季起点

- 气候特征:雨水、小暑、白露、霜降标记典型物候

- 温度节点:春分秋分昼夜均长,夏至冬至阴阳转换

微观物候的七十二变奏

每个节气细分为三候,形成七十二物候系统:

- 立春三候:东风解冻/蛰虫始振/鱼陟负冰

- 清明三候:桐始华/田鼠化鴽/虹始见

- 霜降三候:豺乃祭兽/草木黄落/蛰虫咸俯

文化基因中的节气密码

民俗仪式的时空锚点

在贵州从江,霜降后的第一个亥日仍是传统"侗年";浙江龙泉的菇民至今遵循"处暑备料,白露做坯"的制菇古法。这些活态传承印证着节气文化的生命力。

中医养生的气候处方

《黄帝内经》提出的"四时调神"理论,在惊蛰食梨、立夏尝新、冬至进补等习俗中得到延续。现代研究证实,人体免疫功能确实存在与节气同步的周期性波动。

现代科技中的古老智慧

NASA地球观测数据显示,北半球植被指数变化曲线与二十四节气高度吻合。农业气象学家发现,冬小麦的"春化阶段"与惊蛰至清明的积温需求存在精确对应关系。在气候变暖背景下,这些历史数据成为研究物候变迁的重要基线。

深圳气象局自2017年起发布"节气健康指数",融合传统养生理念与现代医学数据。上海交大研发的智能灌溉系统,正将节气农谚转化为算法模型,在精准农业领域开辟新可能。

跨文明的时空对话

当惊蛰的雷声在长江流域响起时,玛雅文明的太阳历正指向玉米播种季。这种不同文明对自然节律的共识,暗示着人类认知世界的某种底层逻辑。联合国教科文组织将二十四节气列入非遗名录,正是对这种跨文化价值的确认。

从甲骨文的"春"字到空间站里的植物培养箱,二十四节气始终是连接天地人的金色纽带。它不仅是文化遗产,更是持续进化的生命系统,在量子计算机的芯片里,在气候模型的代码中,继续书写着人类与自然对话的新篇章。