霜降节气读后感:传统智慧与生命节律的现代启示

- 2025-04-26

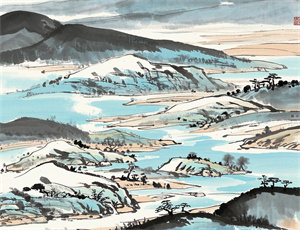

当十月的风卷起第一片黄叶,古籍中"气肃而凝,露结为霜"的记载便有了具象诠释。作为二十四节气中承载着秋意最浓重笔触的霜降,不仅记录着物候变迁的精确刻度,更深埋着农耕文明对天地秩序的深刻理解。这个看似寻常的节气名称,实则蕴含着先民观天察地的科学思维,以及顺应自然的生活哲学,在气候剧变的当代社会,重新审视这份文化遗产,更能发现其对现代人生活方式的启示价值。

一、自然现象背后的科学认知体系

霜降作为秋季最后一个节气,其命名本身就体现了古代物候观测的精准性。当近地面温度降至0℃以下,水汽直接凝华为白色冰晶,这种被称为"辐射霜"的自然现象,在《月令七十二候集解》中被精确描述为"九月中,气肃而凝,露结为霜"。值得关注的是,古代农人通过长期观测总结出的霜冻规律,与现代气象学中的"霜冻线"移动理论存在惊人吻合。

- 温度阈值认知:古籍记载的"露结为霜"临界温度,与现代气象标准完全一致

- 地域差异把握:北方"初霜早至"与南方"晚见轻霜"的记载,对应着不同纬度热力差异

- 微观气象观察:对山谷洼地易结霜地形的认知,暗合现代逆温层形成原理

二、农事活动中的生态智慧

"霜降见霜,米谷满仓"的谚语,揭示了这个节气在农业生产中的特殊地位。在黄河流域,冬小麦的播种窗口期与初霜日保持着微妙平衡——播种过早易受冻害,过迟则难以越冬。这种时间把控背后,是农耕文明对作物生理特性与气候条件的精准把握。

2.1 作物管理的时空艺术

长江流域的"霜降挖薯"习俗,建立在块茎类作物淀粉转化规律之上。实验数据显示,霜降前后红薯的葡萄糖含量下降40%,而淀粉积累达到峰值,这正是最佳采收期的科学依据。

2.2 灾害防御的原始创新

"熏烟防霜"技术早在《齐民要术》就有记载,这种通过燃烧湿草产生烟雾减少地面辐射冷却的方法,与现代防霜冻技术原理相通。近年研究证实,合理实施可使田间温度提升2-3℃。

三、文化符号中的哲学隐喻

霜降在传统文化中常被赋予"肃杀之气"的意象,但这种认知需要辩证解读。道家"阳至而阴生"的思想在此得到具象化呈现——白霜虽预示着草木凋零,但其形成的晴朗天气,恰是秋收晾晒的绝佳时机。

- 生死循环观:草木凋敝与种子休眠构成的生态循环

- 刚柔辩证观:看似脆弱的冰晶结构实则蕴含水的形态智慧

- 动静平衡观:地表活动的暂停与地下能量的蓄积

四、现代生活的节气启示录

在气候异常的当代,霜降提示的"适时而作"理念更具现实意义。研究发现,近三十年我国初霜日期平均推迟12天,这种变化正在重塑传统农事历法。但更深层的启示在于:如何建立与自然节律相适应的生活节奏。

都市人群的"秋补"习俗,若能与现代营养学结合,可发展出更科学的膳食方案。例如富含维生素C的柿子和高纤维的板栗组合,既能应对秋燥,又符合低糖健康理念。建筑领域借鉴"地气收藏"概念发展的被动式节能设计,可使冬季供暖能耗降低15%-20%。

当无人机在霜染的田野上空监测墒情,当智能温室模拟着最适合作物休眠的温湿度,古老的节气智慧正在以新的形式延续。这种传统与现代的对话,不仅关乎农业生产效率,更是人类在技术狂飙时代对自然秩序的重新确认。那些凝结在古籍中的观察记录,那些镌刻在民俗里的生存智慧,恰似不灭的星火,照亮着可持续发展的未来之路。