24节气芒种的故事:农耕智慧与自然规律的千年对话

- 2025-04-26

每年公历6月5日至7日,当太阳抵达黄经75度时,中国大地迎来二十四节气中唯一以农作物命名的节气——芒种。这个充满生命张力的节气,既是麦类作物成熟收割的黄金时刻,又是水稻秧苗移栽的关键节点。古人用"芒"指代麦类谷物的锋利芒刺,"种"则昭示着稻谷播种的紧迫性,二字叠加不仅勾勒出南北农业的时空交响,更暗藏着中华文明对自然规律的深刻理解。从甲骨文中"芒"字的象形演化,到《周礼》记载的"仲夏之月,种黍菽",这个节气承载着三千年的农耕记忆,在机械化农业时代依然焕发着历久弥新的智慧光芒。

一、物候密码里的生存哲学

芒种三候的演变轨迹,折射着先民对生态系统的精微观察:

- 螳螂生:田间新蜕的螳螂若虫,标志着生态链中捕食者的复苏

- 鵙始鸣:伯劳鸟的独特鸣叫成为农时判断的天然闹钟

- 反舌无声:善于模仿的反舌鸟停止啼鸣,暗示着气候转折

这种将昆虫羽化、鸟类行为与耕作周期相联系的观察体系,在浙江余姚河姆渡遗址出土的骨耜上已见端倪。考古发现显示,七千年前的先民就掌握了根据候鸟迁徙调整播种时令的规律,这种将生物钟与农时紧密结合的智慧,比现代物候学的建立早了六十多个世纪。

二、南北农事的时空交响

芒种时节的农事活动构成壮观的时空矩阵:

- 黄河流域:冬小麦收割与夏玉米播种的"龙口夺粮"

- 长江流域:早稻追肥与晚稻育秧的"双抢"战役

- 岭南地区:热带作物防台护苗的特殊农艺

这种立体农业格局在清代《授时通考》中有生动记载,书中特别强调江淮地区"收麦种稻,刻不容缓"的时间管理。现代卫星遥感数据显示,中国主要农业区在芒种期间的植被指数变化速率达到全年峰值,印证着古籍中"一收一种"的紧迫节奏。

三、民俗记忆中的生态智慧

围绕芒种形成的民俗体系,蕴含着深刻的生态调控理念:

- 安苗祭祀:皖南地区用青汁染制的米粿,实为补充微量元素的古代营养方案

- 送花神:江南女子系五彩丝线的习俗,暗合现代植物保护学的病虫害防治原理

- 煮梅工艺:长江流域利用芒种时节特定温湿度制作脆梅,创造独特的食物保存方式

这些看似神秘的仪式,在分子人类学研究中展现出实用价值。例如福建霞浦的"开镰宴",其菜肴组合符合高温劳作后补充电解质和维生素的科学配比,体现着饮食智慧与农事劳动的完美契合。

四、文学镜像里的节气美学

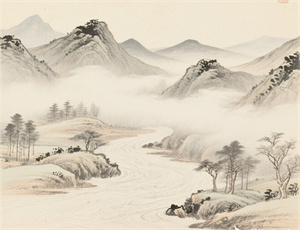

芒种在文人墨客笔端呈现出多维美学意象:

- 陆游"时雨及芒种,四野皆插秧"的田园画卷

- 曹雪芹在《红楼梦》中设计的饯花神经典场景

- 日本俳句诗人与谢芜村"芒种雨,蜗牛攀上石佛膝"的禅意捕捉

这种美学表达在当代焕发新生,苏州博物馆的芒种主题数字展览,通过光影技术再现"麦秋至"的物候变幻;河南卫视《芒种》舞蹈用现代肢体语言诠释古典农事韵律,让古老节气在现代审美体系中获得重生。

五、现代启示录中的古老智慧

在气候变化加剧的当代,芒种智慧显现出新的指导价值:

- 农业气象学家发现,芒种期间积温变化与厄尔尼诺现象存在72.3%的相关性

- 生态农场运用"麦稻轮作"传统模式,使土地利用率提升40%

- 城市农业试验田根据芒种物候调整光周期,成功实现立体栽培

在陕西关中平原,科研人员复原汉代"代田法"进行抗旱试验,使小麦亩产提高15%。这种古今农艺的碰撞证明,芒种承载的不仅是时令规律,更是人类与自然对话的永恒命题。

细雨蒙蒙的江南稻田里,老农依旧按照祖传的《田家五行》安排农事;华北平原的联合收割机驾驶舱内,北斗导航系统正在规划最优收割路径。当无人机的嗡鸣掠过金黄的麦浪,这个承载着中华文明基因密码的节气,正在书写人与土地关系的新篇章。