有关立春节气的诗句——古诗词里的春意与农耕智慧

- 2025-04-26

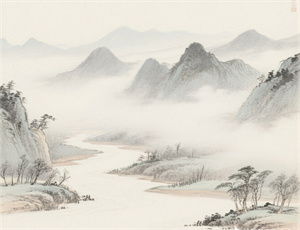

立春作为二十四节气之首,自古承载着中国人对万物复苏的期盼。从《诗经》到唐宋诗词,文人墨客以笔墨捕捉春寒料峭中的生机,记录农事与自然的微妙关联。这些诗句不仅展现节气更迭的美学意象,更暗含古代天文历法、物候观察和农耕文明的深层智慧,成为连接天地人伦的文化纽带。

一、节气体系中的立春定位

古代天文学将太阳黄经达315°定为立春,此时北斗七星的斗柄指向寅位。汉代《淮南子》记载:“距日冬至四十六日而立春”,这种精准的历法测算,使立春成为指导农时的关键坐标。文人创作常暗合这种宇宙观,如白居易《立春后五日》中“星昴殷仲月,岁时好夜分”,将星象与节气变化巧妙对应。

- 天文测算:圭表测影技术确立节气日期

- 物候特征:东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰

- 农事节点:备耕整地、修理农具

二、诗词意象的多维呈现

1. 自然生态的文学转化

杜甫《立春》中“春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时”,通过饮食习俗映射物候变迁。宋代朱淑真“停杯不饮待春来,和气先春动六街”,则捕捉到城市中的节气氛围。这些创作展现不同地域、阶层对立春的感知差异。

2. 时间哲理的文学表达

苏轼《减字木兰花·立春》中“春牛春杖,无限春风来海上”,以春牛劝耕仪式隐喻时间循环。陆游“蓼芽蔬甲簇青红,盘箸纷纷笑语中”,则在岁时饮食里寄托生命更新的哲思。

| 意象类型 | 代表诗句 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 气候特征 | “雪沫乳花浮午盏”(苏轼) | 寒暖交替的过渡性 |

| 农耕符号 | “土牛呈岁稔”(梅尧臣) | 农事生产的开端 |

| 生命哲学 | “从此阳春应有脚”(白玉蟾) | 生生不息的天道观 |

三、诗句背后的农耕密码

元代王恽《立春》诗“岁旦辞江国,春盘见物华”中的“春盘”,实为古代立春测土验肥的农俗遗存。范成大《立春》中“竹拥溪桥麦盖坡”,则准确反映了江南地区冬麦春管的农时规律。这些诗句可视作浓缩的农耕操作手册。

- 土壤墒情判断:“冻痕销水中”(元稔)反映解冻深度

- 作物生长观测:“菜丝青甲簇春盘”(杨万里)记录蔬菜长势

- 气象预警功能:“年丰腊雪经三白”(陆游)预示降水丰沛

四、文化记忆的现代表达

当代浙江地区仍流传“立春晴,一春晴”的农谚,与宋代陈著“得晴犹赏一春晴”形成时空呼应。故宫博物院藏《雍正十二月行乐图》之立春卷,画面中咬春习俗与辛弃疾“春已归来,看美人头上,袅袅春幡”形成图像与文本的互证。

在乡村振兴背景下,贵州丹寨的苗族春牛舞、河北邯郸的迎春祭典,这些非遗项目正通过新的媒介传播,使古诗词中的立春意象获得活态传承。数字技术复原的《耕织图》动态长卷,更让“土膏脉动起迎春”的诗意变得可视可感。