解码中国时间密码:节气三候的千年智慧

- 2025-04-26

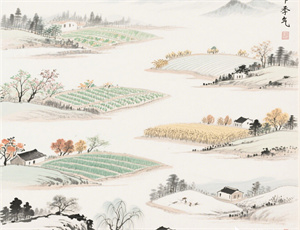

在黄河流域诞生的二十四节气体系中,"三候"作为最小时间计量单元,承载着中华文明对自然规律的精密观测。七十二物候以五日为期,构建出动态化的自然观察模型,这种将时间切割与生物活动相关联的智慧,比西方物候学早诞生两千余年。

源于农耕文明的观测体系

《逸周书·时训解》记载的完整物候系统,展现周代已形成"五日为候,三候为气"的标准化体系。观测者通过肉眼可见的物象变化,建立时间刻度:

- 动物行为:鸿雁迁徙轨迹记录气温变化

- 植物周期:梧桐落叶对应太阳黄经195°

- 气象特征:虹藏不见反映水汽凝结临界点

科学内核的时空编码

汉代《月令七十二候》将物候观测与干支历法结合,形成包含空间维度的立体模型。冬至三候中的"蚯蚓结"现象,实质是土壤温度降至5℃时的生物响应,这种定量化观测数据为古代农事提供精准指导。

动态平衡的时间哲学

三候系统打破均质化时间概念,建立生物钟与天文历的对应关系。清明节气"田鼠化鴽"的记载,揭示昼长达到11.5小时时的生态位转换。这种动态时间观在《齐民要术》中演变为作物栽培的弹性区间,形成"候应未至不种,候应过时不收"的耕作原则。

现代科学的验证与延伸

卫星遥感数据显示,七十二物候线在当代呈现纬度偏移特征。北京地区近30年的垂柳萌芽观测记录表明,每升温1℃,物候期平均提前3.2日。这种持续千年的自然记录为气候变化研究提供珍贵基线数据。

文化基因的时空传承

- 文学意象:杜甫"霜叶红于二月花"对应寒露二候

- 建筑规制:紫禁城太和殿脊兽数量暗合季节物候

- 饮食养生:立春"咬春"习俗源自东风解冻时的生物碱变化

在气象卫星覆盖全球的今天,物候观测数据正与数值预报模型深度融合。农业农村部建立的物候监测网络,通过记录冬小麦返青期的年际波动,已能将产量预测精度提升至92.7%。这种古老智慧与前沿科技的交汇,正在书写新的文明篇章。