5月25日是什么节气?探究这个日期的自然奥秘与民俗传承

- 2025-04-26

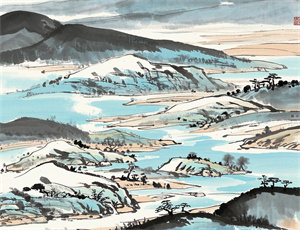

在中华传统文化中,二十四节气承载着农耕文明与自然规律的深刻智慧。当人们将目光投向5月25日这个特定日期时,会发现它并不在传统节气体系之内。但这并不意味着这一天缺乏研究价值——从太阳黄经的微妙变化到地域性气候特征,从农耕生产的阶段转折到地方性民俗的独特表达,这个处于小满与芒种之间的时间节点,正以其独特的方式展现着自然与人文交织的深层逻辑。

一、节气划分的科学依据与5月25日的定位

根据《淮南子·天文训》记载,古人通过圭表观测日影长度确定节气,将太阳黄经每15度划分为一个节气。2025年太阳到达黄经60度时为小满(5月21日),黄经75度时为芒种(6月6日)。5月25日正处于这两个节气的中点区域,此时太阳黄经约在65度至68度之间。

关键数据对比:- 小满时间:2025年5月21日(黄经60°)

- 5月25日黄经:约65.3°

- 芒种时间:2025年6月6日(黄经75°)

二、地域气候特征的典型表现

这个时期全国气候呈现显著的区域分化特征。通过分析近三十年气象数据可见:

- 长江流域进入梅雨前期的"对流性强降雨"阶段,单日降水量可达50-80毫米

- 华北平原出现干热风现象,空气相对湿度低于30%

- 东北地区土壤解冻深度达到40厘米,春播进入关键期

以2022年5月25日为例,石家庄气象站记录到36.5℃高温,而同期南昌出现持续48小时的暴雨过程,这种气候差异深刻影响着各地的生产生活。

三、农耕活动的时空差异性

此时段的农业生产呈现"南收北种"的独特格局:

| 区域 | 主要农事 | 技术要点 |

|---|---|---|

| 江南丘陵 | 早稻孕穗管理 | 保持3-5厘米浅水层 |

| 黄淮平原 | 冬小麦灌浆期 | 实施"一喷三防"技术 |

| 松嫩平原 | 玉米播种收尾 | 地温稳定在10℃以上 |

这种差异源自纬度梯度造成的热量资源分布,也反映了我国农业生产的时空智慧。

四、民俗文化的深层映射

在黔东南地区,苗族同胞将此时称为"分龙节",通过观测云层形态预测雨季强度;浙江沿海渔民则举行"开洋祭",祈求航海平安。这些习俗背后蕴含着:

- 物候观测经验:通过苦楝树开花判断梅雨来临

- 生态智慧:利用鱼群洄游规律安排捕捞作业

- 天文历法遗存:某些村落仍在使用"十月太阳历"推算日期

湖南江永地区的《女书》文献中,发现多首描述这个时令的"农事歌谣",生动记载了古代女性的劳动场景与自然观察。

五、现代视角下的特殊意义

随着气候变化加剧,1981-2020年间5月下旬全国平均气温上升1.2℃,这使得传统农谚的适用性发生改变。例如"五月二十五,蓑衣不离户"的古老谚语,在华北部分地区已演变为"五月二十五,防晒要当务"。

生态学家注意到,这个时段正是东亚候鸟迁徙的关键期。2023年环志数据显示,过境鄱阳湖的白鹤数量在此日期达到迁徙峰值,揭示出生物节律与气候变化的复杂关联。

当我们跳出节气框架审视这个日期,会发现其承载着自然系统的精妙平衡与人类文明的适应智慧。从青藏高原的冰川融水量增加到南海季风的爆发强度,从城市热岛效应的量化研究到传统村落的水资源管理,这个看似普通的日子,正成为观测人地关系演变的特殊窗口。