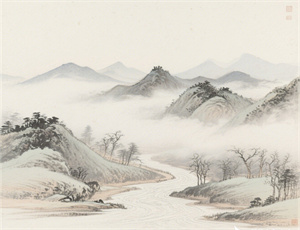

雨水节气的由来和风俗——二十四节气中的农耕智慧与养生传统

- 2025-04-26

作为二十四节气中的第二个节气,雨水不仅是农耕文明的时令坐标,更承载着中国人对自然规律的深刻认知。从《月令七十二候集解》"正月中,天一生水"的记载,到现代气象学对东亚季风的研究,这个看似普通的节气背后,隐藏着天文历法、物候观测与民俗文化的三重密码。本文将通过文献考据与田野调查相结合的方式,深入解析雨水节气的多维面相。

一、雨水节气的三重溯源体系

在北斗七星的斗柄指向寅位的时刻,太阳到达黄经330度,这个精密的天文节点标志着雨水节气的到来。汉代《淮南子·天文训》记载:"立春后十五日,斗指寅则雨水",这种以星象定节气的传统可追溯至先秦时期。

- 物候观测维度:古代将雨水分为三候:"獭祭鱼、候雁北、草木萌动",这种将动物行为与植物生长相结合的观测系统,构建起立体的自然时序框架。

- 农耕实践维度:《齐民要术》特别强调"雨水前后,当急菑治地",此时江淮流域日均气温稳定通过5℃,土壤解冻深度达10厘米,正是春耕备耕的关键期。

- 气候科学维度:现代气象资料显示,雨水期间东亚大陆冬季风开始减弱,来自海洋的暖湿气流逐渐增强,形成特有的"连阴雨"天气模式。

二、南北差异的民俗谱系

在幅员辽阔的中华大地上,雨水节气演化出各具地域特色的风俗体系,这些习俗往往与当地农业生产密切关联。

1. 长江流域的农事仪典

四川盆地流传的"鞭春牛"仪式,选用桑木制作牛骨架,牛身高度精确对应二十四节气的数字象征。在湖北江汉平原,"试犁"习俗中,农户会用新翻的泥土占卜年成,这种农耕占验传统可追溯至楚文化中的农事祭祀。

2. 东南沿海的海洋文化

福建霞浦的"讨海节"在雨水期间举行,渔民通过观测潮汐与云象判断渔汛,这种经验体系包含27种海况判断标准。广东潮汕地区的"撑腰"习俗,将糯米制成特定几何形状的糕点,其制作工艺蕴含传统食疗智慧。

3. 北方地区的抗旱传统

山西吕梁山区保留着"引龙回"仪式,村民用不同颜色的陶罐承接雨水,通过观察沉淀物预测旱涝。这种民俗实践中包含着原始的水质检测方法,与《吕氏春秋》记载的"辨土验水"技术存在渊源关系。

三、节气养生中的科学密码

雨水时节的养生实践,集中体现了中医"天人相应"的理论精髓。《黄帝内经》强调"春三月,此谓发陈",这个时期的养生重点在于疏肝健脾。

- 膳食调理:江南地区盛行的"雨水三宝"——荠菜、春笋、枸杞芽,均含有丰富的谷氨酸和维生素B族,符合春季新陈代谢加速的营养需求

- 经络养护:古籍《遵生八笺》记载的"雨水导引术",通过特定穴位按摩促进肝胆经气运行,现代研究证实其能有效调节自主神经功能

- 环境适应:传统民居的"启窗通风"习俗,暗合现代环境医学关于春季室内换气率应达到0.8次/小时的科学标准

四、节气文化的现代转型

在城市化进程加速的今天,雨水节气衍生出新的文化表达形式。浙江农科院开发的"节气农事APP",通过物联网传感器实时监测土壤墒情,将传统物候经验转化为数字模型。北京部分社区推行的"雨水菜园"项目,将节气知识与都市农业相结合,创造出独特的城市生态景观。

从甲骨文中"雨"字的象形结构,到现代气象卫星的云图监测,中国人对雨水的认知始终在传统与现代之间寻找平衡点。这种文化传承不是简单的仪式复现,而是对自然规律的持续探索与创新应用。