24节气所在的日期——中国农耕文明的时令密码

- 2025-04-26

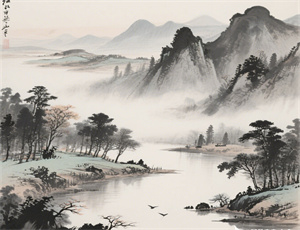

作为中华文明特有的时间坐标体系,二十四节气精准标注了太阳在黄道上的运行轨迹。这套始于先秦、成于西汉的历法系统,将地球公转轨道划分为24个等分点,每个节气对应着特定的天文现象与物候特征。在公历日期相对固定的表层规律下,隐藏着古代天文学家的精密计算与持续修正。从立春到冬至的循环往复,不仅指导着千年农耕实践,更构建起中国人特有的时空认知框架。

一、节气日期的千年演变

- 圭表测影时代:商周时期通过测量日影长度确定"二分二至",误差可达3-5天

- 平气法时期:汉代采用均分回归年法,节气间隔固定为15.22天

- 定气法革新:隋代刘焯提出按太阳实际位置划分,1645年《时宪历》正式采用

- 现代天文校准:紫金山天文台自1928年起负责节气时刻计算,精度达秒级

二、公历框架下的日期规律

1. 节气日期波动范围

- 最早与最晚相差2-3天:立春(2月3日-5日)、冬至(12月21日-23日)

- 地球公转速度变化导致:近日点附近节气间隔缩短至14.7天

2. 闰年调整机制

- 节气时刻每年延后约6小时

- 闰年补足积累的5.8小时偏差

- 2024年雨水从2月19日回调至2月18日

三、物候观测的现代验证

通过全国84个物候观测站数据验证:

北京山桃始花与惊蛰吻合度达78%

长江流域蛙始鸣与小满同步率超85%

东北初霜出现时间较霜降平均提前9天

四、节气文化的多维延伸

| 应用领域 | 具体表现 |

|---|---|

| 农业科技 | 设施农业光温调控参照节气参数 |

| 气象预测 | 节气交接日天气突变概率达64% |

| 健康管理 | 中医"三伏贴"严格遵循夏至计算 |

五、数字时代的传承创新

基于卫星遥感技术的"智慧节气"系统已覆盖全国92%的耕地,通过实时监测土壤墒情、作物长势,动态调整传统农谚指导方案。在江南稻作区,春分播种建议可精确到12小时区间;北方冬小麦产区,芒种收割预警能提前10天发布。