秋分节气古诗:古典诗词中的阴阳平衡与生命哲思

- 2025-04-26

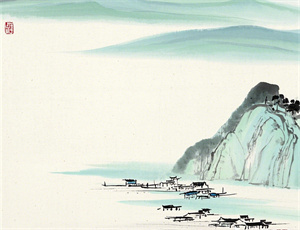

当太阳直射点掠过赤道向南回归线迁徙,天地万物在昼夜均分的微妙时刻,古代文人用笔墨捕捉着这份转瞬即逝的永恒。秋分节气古诗不仅承载着农耕文明的物候密码,更暗藏中国哲学"致中和"的精神内核。从《礼记》"阴阳相半"的宇宙观到杜甫"万里悲秋常作客"的生命咏叹,诗人们在平分秋色的节气里,用平仄格律构建起连接天人的诗意桥梁。本文将从天文历法、意象符号、情感维度三重向度,解构秋分诗词中潜藏的文明基因。

一、天文历法的诗意转译

二十四节气作为农耕文明的活态遗产,在秋分时节呈现出独特的天文诗学。汉代《淮南子》记载:"秋分蔈定而禾熟",这种将星象运行与农事活动相勾连的智慧,在唐诗中演变为精妙的意象系统:

- 晷影丈量:白居易"二气莫交争,春分雨处行"用日影变化暗喻阴阳平衡

- 星宿定位:元稹"琴书夜读星初落"将房宿四星与秋收时序对应

- 物候符号:陆龟蒙"露蝉声渐咽,秋日景初微"构建起完整的节气物候链

这些看似平常的诗句,实则是古代天文学知识在诗歌场域的艺术重构。诗人通过观察北斗柄指酉位、雷始收声等自然现象,将抽象的历法概念转化为可感知的审美意象。

二、意象系统的哲学编码

秋分诗词中的典型意象构成多维度的象征体系,每个符号都承载着特定的文化密码:

(1)阴阳平衡的具象化表达

王维"明月松间照,清泉石上流"通过光影对照展现昼夜均分的视觉平衡,苏轼"暮云收尽溢清寒"则用温度变化暗喻阴阳二气的此消彼长。诗人在创作中常运用以下手法:

- 冷暖色调的交替并置

- 动静结合的意境营造

- 虚实相生的空间结构

(2)生命节律的诗意呈现

秋分时节特有的生物节律在诗词中转化为独特的审美体验。范成大"蛰虫坯户悄无声"暗合《月令》记载,李清照"红藕香残玉簟秋"则通过植物荣枯揭示生命轮回。这种将物候现象升华为哲学思考的创作方式,构成秋分诗词的深层肌理。

三、情感维度的时空穿越

古代文人常在秋分时节产生复杂的情感共振,这种集体心理在诗词中呈现为三种典型范式:

- 时空交错的怅惘:张继"月落乌啼霜满天"构建起多维时空的愁思矩阵

- 宦海沉浮的隐喻:刘禹锡"晴空一鹤排云上"以秋景喻人生进退

- 家国情怀的投射:陆游"铁马秋风大散关"将节气特征融入战争叙事

值得注意的是,这些情感表达往往依托于特定的地理空间。长江流域的"木叶下"与黄河流域的"塞鸿飞",共同构成秋分诗词的地理诗学特征。诗人在不同地域的节气体验,最终凝聚为中华文化的集体记忆。

在当代重读这些穿越千年的秋分诗作,不仅能触摸到古人"观物取象"的智慧,更能感受到中华文明"天人合一"的哲学精髓。当现代科技逐渐消解节气的生活实用性,这些承载着古老智慧的诗词,正在以文化基因的方式延续着文明的温度。