都有哪二十四个节气——探寻传统农耕文化的自然密码与时间智慧

- 2025-04-26

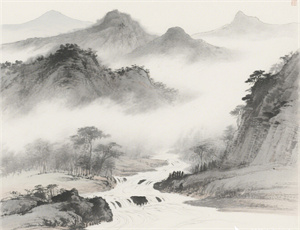

二十四节气是中国古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动规律,结合黄河流域物候变化总结出的时间划分体系。它不仅精准反映了地球公转轨道上的关键节点,更深层揭示了人与自然和谐共生的哲学思想。从立春到大寒,每个节气既是气候转换的刻度,也是农耕文明的行动指南,其背后蕴含着天文历法、生态平衡、民俗传统等多维度的文化基因。

一、节气体系的完整构成

二十四节气按季节分布为:- 春季:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨

- 夏季:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑

- 秋季:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降

- 冬季:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

这种“四时八节”结构以二分二至(春分、秋分、夏至、冬至)为轴心,每15天设置一个节气,精确对应太阳黄经每15度的位置变化。其中“节气”与“中气”交替出现的设计,体现了阴阳平衡的哲学思想。

二、节气起源的天文地理基础

古代天文学家通过圭表测量日影长度,发现每年夏至日影最短、冬至日影最长的规律。结合北斗七星斗柄指向,将周年划分为24等份:

- 冬至测定始于商代(约公元前1600年)

- 二十四节气完整体系形成于汉代《太初历》

- 隋代刘焯首次提出“定气法”精确计算

这种时间划分完美契合黄河流域的农耕周期,如“清明前后,种瓜点豆”“寒露收山楂,霜降刨地瓜”等农谚,正是节气指导农业生产的直接体现。

三、节气与自然生态的深层关联

物候现象与气候特征:- 惊蛰:春雷始鸣,昆虫结束冬眠

- 小满:北方麦类作物籽粒开始灌浆

- 霜降:黄河流域出现初霜冻

每个节气对应特定的生态指示物,如“立夏蝼蝈鸣”“立秋凉风至”,这些自然信号构成了古代物候监测体系。现代研究表明,节气划分与东亚季风进退、副热带高压移动存在显著相关性。

四、节气文化的多维延伸

节气体系深刻影响着中华文明的不同领域:

- 中医养生:“春生夏长,秋收冬藏”的阴阳理论

- 饮食习俗:冬至饺子、清明青团等时令美食

- 文学艺术:《月令七十二候》等典籍记载

- 建筑营造:四合院布局对应四季方位

特别在民俗活动中,清明祭祖、立秋贴膘等习俗,将自然时序转化为文化仪式。这种时间认知方式甚至影响了汉字结构,如“春”字蕴含草木破土而出的意象。

五、现代社会的传承与创新

2016年联合国教科文组织将二十四节气列入人类非物质文化遗产。在气候变化背景下,节气体系正被赋予新价值:

- 农业部门建立节气与作物生长的数字化模型

- 气象学界用于研究极端天气发生规律

- 城市规划结合节气设计生态廊道

当代艺术家通过新媒体技术重现节气之美,如数字光影展示七十二候变化。这种古老智慧正在科技赋能下焕发新生,成为连接传统与现代的文化桥梁。