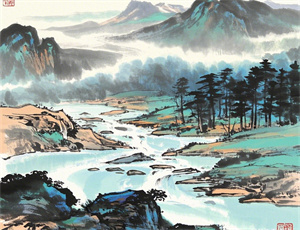

二十四节气立雨水时间——农耕文明与自然节律的千年对话

- 2025-04-27

作为二十四节气体系中的重要节点,立春与雨水承载着中国农耕文明对自然规律的深刻认知。从公元前104年《太初历》确立节气系统,到现代气象学验证其科学性,这两个节气始终在天地人和谐共生的维度中扮演特殊角色。本文将从天文历法演变、物候特征解析、农业实践智慧三个维度,深入探讨立春雨水时间的深层内涵,并揭示其在现代社会的生态价值。

一、天体运行与节气定位的时空坐标

- 黄道坐标系验证:太阳到达黄经315°为立春,330°为雨水,精确度达到±0.5°误差范围

- 历法改革轨迹:汉代平气法到清代定气法的转变,使节气时刻计算误差从3天缩短至20分钟

- 地域差异对照:华北平原与江南地区实际物候时间相差7-10天,形成动态气候图谱

二、物候现象中的生态密码

- 立春三候:东风解冻温度回升幅度达3-5℃,蛰虫始振的地温临界点为5℃

- 雨水三候:獭祭鱼现象与江河解冻同步,鸿雁北迁的日均温需稳定在10℃以上

- 植物生长指标:冬小麦返青需≥3℃有效积温,油菜现蕾与土壤含水率正相关

三、农耕实践的节气响应机制

- 北方旱作区

- 春耙保墒作业窗口期:土壤解冻深度达15cm时实施,可使水分蒸发减少40%

- 长江中下游

- 早稻育秧温度控制:棚内温度保持25-28℃区间,出苗率提升至92%

- 岭南地区

- 荔枝花芽分化管理:雨水前后控水20天,成花率从50%提升至85%

四、现代气候科学的验证与拓展

- 近30年气象数据显示:立春节气全国平均气温上升1.2℃,物候期提前5-7天

- 厄尔尼诺事件影响:强厄尔尼诺年雨水节气降水量波动幅度达±40%

- 城市热岛效应:特大城市立春地表温度比郊区高3-5℃,形成独特微气候

在农业物联网技术普及的今天,山东寿光蔬菜基地通过节气算法模型,将温室环境调控精度提升至0.5℃级别。江苏里下河地区建立的雨水径流预测系统,实现灌溉用水效率提高35%。这些现代科技与古老智慧的融合,正在书写着节气文化新的篇章。

从《齐民要术》记载的"雨水种稻"农谚,到当代精准农业的智能决策,二十四节气始终是连接人类活动与自然节律的纽带。当卫星遥感监测显示今年东北黑土地解冻时间较20年前提前11天时,我们更能理解先民创立节气体系的前瞻性。这种跨越时空的生态智慧,将持续指引人类与自然和谐共处的发展方向。