小暑节气文化内涵——探寻自然与人文的千年对话

- 2025-04-27

作为二十四节气中承夏启秋的重要节点,小暑承载着中华民族对自然规律的深刻认知与生活智慧。这个微热的节气不仅是物候变化的精准刻度,更是农耕文明与人文精神交织的时空坐标。从《月令七十二候集解》"暑,热也,就热之中分为大小"的记载,到现代都市人群对节气养生的重新关注,小暑的文化密码始终在历史长河中流转演变,其内涵远超出单纯的气候定义。

一、物候观测中的自然哲学

1. 三候现象的生态启示

小暑节气的物候特征被古人凝练为"温风至""蟋蟀居宇""鹰始鸷"三个阶段:

• 初候温风至,标志着东南季风完全取代大陆性气流

• 二候蟋蟀避暑,反映昆虫对微气候的敏锐感知

• 三候苍鹰习飞,暗合猛禽训练幼崽的生存智慧

这种将气候变化与生物行为相联系的观察方式,体现了早期生态学思维的萌芽。

2. 时空对应的农耕法则

《齐民要术》记载的"小暑日种麻,大暑日收麦",揭示了黄河流域的耕作规律。长江流域则流传"小暑吃黍,大暑吃谷"的农谚,展现不同地域对同一节气的差异化利用。这些经验凝结着先民对作物生长周期与气候节律的精准把握。

二、文化符号的多元建构

1. 祭祀仪式的天人对话

《礼记·月令》载"季夏之月,命有司为民祈祀山川",小暑时节的官方祭祀包含:

• 祭地仪式:在社稷坛祈求五谷丰登

• 祀川典礼:于江河源头祈求水源充沛

• 迎暑之礼:通过冰鉴供奉调节阴阳平衡

这些仪式构建起人与自然的神圣契约。

2. 民俗活动的生态智慧

民间形成的"尝新""晒伏"等习俗具有实用与象征双重意义:

• 江南地区的"食新"仪式,将新米供奉祖先体现感恩伦理

• 华北民间的"晒衣节",利用强烈日照进行物理防霉

• 岭南地区的"煮青蒿水",展现草药利用的时令智慧

三、养生之道的阴阳辩证

1. 饮食调理的寒热平衡

《饮膳正要》提出的"夏宜食苦"原则在小暑得到实践:

• 北方流行绿豆汤搭配茉莉花茶的消暑组合

• 川渝地区用苦瓜酿肉达成苦甘调和

• 岭南民间的冬瓜薏米老鸭汤兼具祛湿滋阴之效

2. 作息调节的动静相宜

《黄帝内经》"夜卧早起,无厌于日"的训导衍生出:

• 辰时采阳:清晨适度运动吸收阳气

• 午间养阴:遵循"子午觉"传统养护心经

• 戌时静心:通过书法、古琴等艺术活动宁神敛气

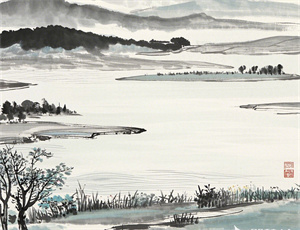

四、艺术表达的节气意象

在宋代院体画中,夏荷、鸣蝉、竹荫成为小暑的视觉符号。白居易"何以消烦暑,端坐一院中"的诗句,构建出文人特有的消夏美学。苏州评弹《夏景》用三弦模拟蟋蟀鸣叫,将节气特征转化为听觉艺术。这些创作不仅记录自然现象,更塑造着民族的审美记忆。

五、现代价值的重新发现

当代城市人群通过节气茶会复兴"荷露烹茶"的雅趣,有机农场依据小暑物候发展生态种植,中医诊所推出"三伏贴"改良疗法。在气候变化的全球背景下,小暑承载的"顺应天时"理念,为可持续发展提供古老而崭新的思维路径。

蝉鸣渐起的夏日里,小暑如同穿越时空的文化信使,将先民对自然的敬畏之心、对生命的养护之道、对美学的创造之思,编织成跨越千年的智慧网络。这份融汇天文、农事、医学、艺术的节气遗产,正在现代文明的土壤中萌发新的生机。