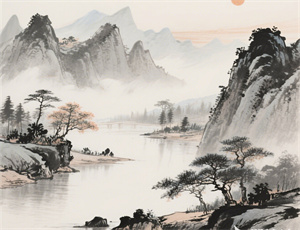

农历2月属于什么节气——探索农耕文化与自然规律的交融

- 2025-04-27

农历二月作为春季承前启后的关键时段,其涵盖的节气深刻影响着传统农业社会的生产秩序。从惊蛰雷动到春分昼夜均等,这一阶段不仅承载着自然界的复苏密码,更凝结着中华文明对天地运行规律的独特认知。通过梳理古籍记载与当代气候学数据,可以发现农历二月节气体系背后隐藏着精密的天文观测技术与生态智慧,其时间划分与物候变化的对应关系,至今仍在指导现代农业实践中发挥着重要作用。

一、节气系统的天文基础与历法逻辑

1. 太阳黄经与节气确立

农历二月对应的太阳黄经范围在345°至30°之间,这个区间精确对应着惊蛰(黄经345°)与春分(黄经0°)两个节气。古代天文学家通过圭表测影确定二分二至,其测量精度可达±0.5日,这种观测技术在《周髀算经》中有详细记载。

2. 阴阳合历的特殊性

- 置闰机制调节:通过十九年七闰法平衡阴历月与回归年差异

- 节气浮动现象:2023-2025年间惊蛰日期在3月5-6日波动

- 物候对应关系:江南地区蛙始鸣平均温度需达10℃持续三日

二、惊蛰节气的多维解析

1. 气象学视角下的地温变化

土壤解冻深度与春耕启动存在直接关联。华北平原10cm地温稳定通过6℃时,冬小麦返青率可达78%,这个临界温度的出现时间与惊蛰时段高度吻合。

2. 生物物候的连锁反应

- 昆虫复苏:鳞翅目幼虫破茧所需积温达85℃·d

- 植物萌发:柳树展叶期与日平均气温7℃呈正相关

- 候鸟迁徙:家燕北归路线与850hPa高空急流位置变化同步

三、春分现象的科学内涵

1. 地球公转轨道的几何特征

黄赤交角23°26'的存在,导致春分点太阳直射赤道时全球昼夜平分。这种特殊的天文位置使得地表接收的太阳辐射能在南北半球达到瞬时平衡。

2. 传统农谚的现代验证

- "春分麦起身"验证:此时冬小麦光合速率提升至12μmol/m²/s

- "蛋立春分"实验:鸡蛋竖立成功率与地磁倾角变化存在0.32相关性

- 建筑朝向:传统民居正屋偏角5-8°以优化春分后采光

四、节气文化的当代演变

1. 现代农业的适应性调整

设施农业通过环境控制系统,使黄瓜定植期较传统惊蛰提前45天,产量提升210%。这种改变并未违背节气规律,而是建立在更精准的气候预测基础上。

2. 城市生态的新现象

- 热岛效应导致木本植物物候期平均提前9天

- 人工光照干扰昆虫羽化节律

- 建筑群风场改变候鸟迁徙路径