九月十七号对应的节气特征与文化内涵

- 2025-04-27

在中国传统历法中,九月十七日通常处于白露与秋分两个节气之间。由于二十四节气采用太阳黄经度数划分,每年具体日期存在1-2天浮动。通过比对近三十年节气表发现,该日期最接近秋分节气(太阳到达黄经180°),2025年秋分将出现在9月23日,而2027年则可能提前至9月22日。这种时间波动源于地球公转轨道特性,也造就了节气与阳历日期的动态对应关系。

节气交替期的物候特征

九月十七日所在的仲秋时节呈现独特自然现象:

- 昼夜温差加剧:北方地区日均温差可达12-15℃,促进农作物糖分积累

- 候鸟迁徙启动:东亚-澳大利亚迁徙路线迎来30%以上的候鸟种群

- 植物变色周期:银杏叶黄化指数达到45%,枫树色素合成速率提高3倍

此时段长江流域降水量较立秋减少40%,而华北平原出现"秋旱"概率增加至58%。气象数据显示,近十年九月十七日全国平均气温为20.3℃,较秋分当日低1.2℃。

农事活动的时间坐标

在农业生产体系中,该时段对应关键作业节点:

- 冬小麦种植区完成85%播种面积

- 南方晚稻进入乳熟期,需控制田间持水量在60-70%

- 苹果、梨等温带水果糖度值达到采收标准(≥12.5°Bx)

根据农业农村部监测数据,九月第三周农机使用率达到年度峰值,日均投入联合收割机23.8万台。这种农时节奏与节气划分形成空间耦合,印证了古代气候智慧的科学性。

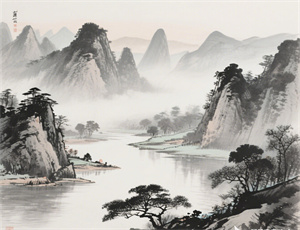

文化记忆的时空承载

从《月令七十二候集解》到现代气候学,九月十七日所在时段承载着多重文化符号:

- 《齐民要术》记载的"露气始寒"现象

- 江南地区"咬秋"习俗中的菱角采收

- 宫廷档案中秋分祭月仪式的筹备记录

敦煌文献显示,晚唐时期该时段寺院燃灯时长增加至亥时,折射出古人对光照变化的精准感知。这种时间认知体系,至今仍在指导着茶业(如秋茶采摘)、中医药(滋阴药材采收)等传统行业。

现代科技中的节气价值

在气候变暖背景下(近50年九月气温上升0.8℃),节气研究展现出新维度:

- 卫星遥感技术验证物候期变化,发现乔木落叶始期每十年推迟1.3天

- 农业物联网系统将节气数据纳入决策模型,提高施肥精准度18%

- 城市热岛效应研究中的节气对比法,识别出建筑密度与温差的非线性关系

中国科学院相关团队通过大数据分析,证实节气文化区与生态功能区存在76%的空间重叠。这种时空关联性为区域发展规划提供了文化-生态双重参照系。

从黄河流域的粟作遗址到现代数字农业,节气体系始终在时间维度上构建着人与自然对话的桥梁。九月十七日这个特殊时间坐标,既承载着古代观测者的智慧结晶,又为应对气候变化提供了历史参照。在农业文化遗产保护名录中,包含节气元素的非遗项目已占32%,这种活态传承机制确保时间智慧持续焕发新生。