清明得节气特点|自然人文交融的时空密码

- 2025-04-27

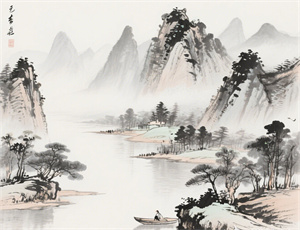

作为中国传统二十四节气中唯一兼具节庆属性的特殊存在,清明承载着自然时序更迭与人文精神传承的双重使命。这个处于仲春与暮春之交的节气,以独特的天文坐标和物候特征,构建起连接天地万物的生态网络。从北纬35°线南北迥异的物候差异,到土壤微生物的复苏规律;从千年农耕文明的智慧结晶,到现代气象科学的精准解构,清明节气始终是解码自然规律的重要密钥。

天文维度里的时空坐标

太阳黄经达15°的天文节点,标志着地球公转轨道上的特殊位置:

- 昼夜时长差值收窄至45分钟以内

- 太阳直射点以0.25°/日速度北移

- 晨昏蒙影时长突破32分钟阈值

立体化的气候图景

受大陆性季风气候影响,清明期间呈现显著的区域特征差异:

- 长江流域:日均降水量12-18mm,相对湿度70%-85%

- 华北平原:昼夜温差可达14℃,土壤解冻深度超40cm

- 岭南地区:积温突破800℃·d,进入首个强对流天气高发期

生物节律的协同演进

清明物候系统呈现多层次响应特征:

- 显花植物:垂柳展叶度达75%,油菜盛花期持续18-22天

- 昆虫类群:蜜蜂出勤率提升300%,土壤线虫密度激增5倍

- 候鸟群体:家燕北迁进度与10℃等温线移动保持高度同步

农耕文明的时空映射

古代农谚体系精确对应现代农时:

- "清明前后,种瓜点豆"对应日均温稳定通过10℃的播种指标

- "清明麻,谷雨花"揭示纤维作物与油料作物的种植时序

- "麦怕清明霜"警示晚霜冻对拔节期小麦的生理损伤阈值

文化符号的生态隐喻

传统习俗蕴含深刻的自然认知:

- 插柳习俗对应柳树高黄酮含量对春季病原菌的抑制效应

- 踏青活动契合人体维生素D合成的光照需求峰值

- 寒食传统反映季节交替期消化系统的适应性调整

当无人机遥感开始监测农田墒情变化,当生物芯片记录着植物激素波动,清明节气依然保持着它贯通古今的独特魅力。在气候变化的背景下,这个承载着中华文明生态智慧的节气,正在书写新的时空叙事。