大雪:第二十一个节气的气候密码

- 2025-04-27

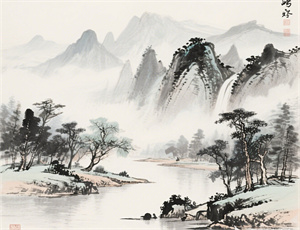

当太阳黄经达到255度,北斗七星的斗柄指向壬位,二十四节气中排行二十一的大雪便如期而至。作为冬季第三个节气,大雪不仅是寒潮南下的重要节点,更蕴含着中华文明对自然规律的深刻认知。本文将从气候特征、物候现象、农事活动、文化习俗四个维度解析其深层内涵,并探讨现代气象学视角下的节气演变规律。

一、时空坐标中的节气定位

在二十四节气体系中,大雪处于冬至前的重要过渡期。其时间跨度对应公历12月6-8日,恰处农历冬月之始。这个时间节点的确立,源自古代天文学家对黄道坐标的精密观测:

- 太阳运行至黄经255°时启动节气

- 与立春形成180°对位关系

- 日均温较小雪下降3-5℃

二、三层递进的物候特征

《月令七十二候》记载大雪三候为"鹖鴠不鸣、虎始交、荔挺出",这些现象揭示着特殊气候条件下的生态反应:

- 声息消隐:寒号鸟停止啼叫,体现动物对极端低温的生理适应

- 生命萌动:老虎进入求偶期,展现物种繁衍的时间策略

- 植物抗争:荔草破土而出,印证物候演化的生存智慧

三、农耕文明的实践智慧

作为冬小麦越冬管理的关键期,农谚"大雪冬至雪花飞,搞好副业多积肥"折射出先民的生存智慧:

- 北方开展麦田镇压保墒

- 江南实施油菜培土壅根

- 黄河流域启动冰下捕鱼

- 全国范围展开农具修整

四、文化符号的多维呈现

在长期实践中,大雪节气衍生出独特的人文传统:

- 饮食体系:北方"小雪腌菜,大雪腌肉"的储藏智慧

- 养生哲学:"三九补一冬"的食疗传统

- 气象观测:"大雪晴天,立春雪多"的预测经验

五、现代气候的演变观察

近三十年气象数据显示,大雪节气呈现显著的气候变化特征:

- 初雪日平均推迟11天

- 华北地区降水量减少24%

- 长江流域极端降雪频率增加

这些变化推动着现代农业对传统节气进行适应性调整,如冬小麦抗寒品种选育、智能温室控制系统应用等技术创新。

当城市霓虹与节气文化交织碰撞,大雪节气在当代展现出新的时代价值。从气象观测站的数据曲线到农田里的传感器网络,从古籍中的物候记录到卫星云图的实时监测,这个承载着文明记忆的时间节点,正在科技赋能下续写新的篇章。