谷雨节气的来历——农耕文明与自然时序的千年对话

- 2025-04-27

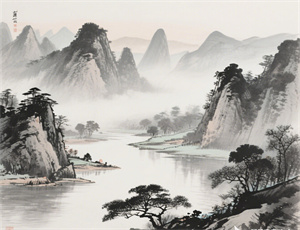

当春日的暖阳穿透云层,田野间泛起新绿的波纹,二十四节气中的第六个节气——谷雨,便悄然降临在黄河流域。这个兼具天文历法与农耕智慧的时令节点,不仅承载着古人观测星辰、顺应农时的生存智慧,更折射出中华文明对自然规律的深刻理解。从甲骨文中"雨生百谷"的原始记录,到现代农业科技中的播种算法,谷雨始终是天地人三者关系的特殊见证者。

一、观象授时:从星象观测到节气成形

在商周时期的观星台上,负责占卜的贞人发现:当北斗七星的斗柄指向东南方位,恰逢太阳到达黄经30度时,中原大地的降水模式会发生显著转变。这种天文现象与物候变化的对应关系,被刻录在殷墟出土的牛肩胛骨上,形成最原始的节气记载体系。

1.1 早期农耕社会的生存密码

考古证据显示,新石器时代的先民已掌握基本的物候规律:

- 半坡遗址出土的陶器纹饰中,存在雨水与谷物生长的符号对应

- 良渚文化的水利系统与当地雨季保持着高度的时间耦合

- 甲骨卜辞中"癸丑卜,贞:今岁受禾?"的记载印证了雨量预测的重要性

1.2 节气系统的哲学演进

战国时期阴阳五行说的兴盛,为节气注入了新的理论维度: 月令·仲春之月记载:"桐始华,田鼠化为鴽,虹始见",将物候现象纳入天人相应的解释框架。汉代《淮南子》首次完整记载二十四节气名称,标志着自然观测与哲学思辨的深度融合。

二、农事实践:时空维度下的生产革命

南北朝农学家贾思勰在《齐民要术》中详细记载了谷雨时节的农事规范,形成包括以下要点的耕作体系:

- 土壤墒情检测:"雨前犁地不带泥"的耕作标准

- 作物选种原则:"九谷各依土宜,雨足则下种"

- 水利管理技术:"开沟作圳,以待时雨"的田间工程

2.1 地域差异中的节气智慧

不同地理单元对谷雨的农事响应呈现出显著差异:

- 长江流域发展出"雨打秧田水满塘"的早稻移栽技术

- 黄土高原创造"截雨蓄墒"的梯田耕作模式

- 珠江三角洲形成"抢雨插莳"的双季稻种植规程

三、文化嬗变:从农时符号到精神图腾

宋代以后,谷雨逐渐突破单纯的农事指导功能,衍生出丰富的文化意象。文人墨客在诗词中赋予其新的美学意涵:

杨万里笔下"谷雨如丝复似尘,煮瓶浮蜡正尝新"的茶事雅趣,范成大诗中"谷雨初晴绿涨沟,落花流水共浮浮"的暮春意境,都在重构这个节气的精神维度。这种文化增殖现象,体现了节气系统强大的符号衍生能力。

3.1 民俗记忆的层累建构

明清时期形成的谷雨民俗体系包含多个文化层级:

- 祭祀层面:山东沿海的祭海仪式

- 饮食层面:江南地区的雨前茶习俗

- 生产层面:关中平原的"安苗"祈福活动

当现代气象卫星精确测算着大气环流的变化,智能农业系统根据历史数据优化播种方案,这个起源于星象观测的古老节气,正在与数字文明展开新的对话。从甲骨卜辞到云计算平台,人类对自然节律的认知范式不断革新,但那份对天地时序的敬畏之心,依然流淌在文化的血脉之中。