二十四节气有趣小知识——藏在时光刻度里的自然密码

- 2025-04-27

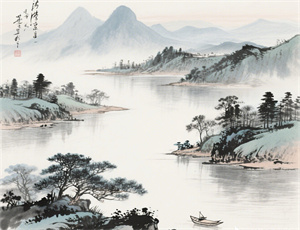

当黄河流域的先民将太阳周年运动轨迹划分为24个等分刻度,一套贯通天文、农事与人文的独特时间体系就此诞生。这些被称为"节气"的时令标记,不仅精准映射着地球公转规律,更在三千年的文明演进中,衍生出无数充满智慧的民俗实践与生态哲学。从惊蛰时节的春雷唤醒冬眠生物,到霜降后草木凝露成晶,每个节气都蕴含着值得探究的自然奥义与文化深意。

天文历法的精密刻度

节气系统建立在精确的天文观测基础上:

• 地球绕太阳公转轨道(黄道)被24等分,每15°对应1个节气

• 包含12个"中气"和12个"节气",共同构成阴阳合历的调节基准

• 春分秋分确立昼夜平分点,夏至冬至标记日照极值

• 通过圭表测影确定节气日期,汉代误差已控制在2天以内

物候现象的时空差异

由于我国地域跨度巨大,同一节气在不同纬度呈现迥异景观:

立春时岭南已见早莺争树,而漠河仍处-30℃极寒

清明期间江南茶山烟雨迷蒙,西北戈壁却开始出现沙尘天气

霜降节气在云贵高原难觅霜迹,东北平原早已银装素裹

农耕文明的生存智慧

古代农谚将节气与生产紧密结合,形成系统指导体系:

• 雨水:"七九河开,八九雁来"预示灌溉系统启动

• 谷雨:"雨生百谷"提示春播作物需充足水分

• 小满:"麦穗初齐稚子娇"标志冬小麦进入灌浆期

• 白露:"收清豆,摘棉花"指导经济作物采收

民俗仪式的时空演绎

各地民众依据节气特性发展出特色习俗:

立夏:苏州"称人"祈安康,闽南地区烹食"虾面"

冬至:北方必食饺子,潮汕地区制作冬节丸

大寒:南京腌制年肴,广东开启"尾牙"祭典

生态哲学的现代启示

节气系统蕴含的"天人合一"理念,为当代可持续发展提供思想资源:

• 惊蛰时禁用农药保护苏醒生物

• 秋分设立"中国农民丰收节"振兴乡村

• 气象部门依据节气规律优化灾害预警模型

• 中医养生强调"四时阴阳"的作息调节

科技赋能的时令传承

现代技术正在重塑节气文化的传播方式:

- 卫星遥感监测作物生长周期

- 智能温室模拟不同节气气候环境

- 气象大数据预测节气物候特征

- 虚拟现实重现传统节气场景

当我们在春分日竖起鸡蛋,在冬至数着九九消寒图,这些跨越千年的时令仪式仍在续写着文明的记忆。二十四节气既是先民留给我们的自然罗盘,也是需要代代守护的文化基因,在科技与传统的交融中持续焕发新的生命力。