四九节气歌——解读农耕文明中的自然韵律与生活哲学

- 2025-04-27

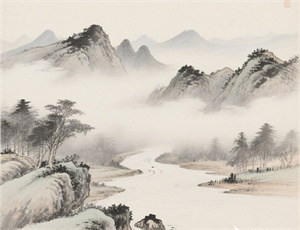

在黄河流域的沃土上,一首传唱千年的《四九节气歌》承载着农耕文明的集体记忆。这首以"四九"为数字纲领的节气民谣,不仅精确记录了太阳运行轨迹与物候变迁的对应关系,更暗含着古代先民对天地秩序的深刻认知。从冬至后每九日为一单元的"数九"传统,到二十四节气与七十二候的精微划分,中华民族将天文观测、气候规律与生产实践熔铸成独特的时空坐标系。这种以自然节律指导生活的智慧体系,在当代生态危机与科技异化的背景下,正焕发出新的启示价值。

一、数字密码中的宇宙观建构

《四九节气歌》的核心结构建立在对"九"的哲学诠释上:

- 极数象征:九作为阳数之极,既代表冬至后阳气渐升的周期,也暗示着事物发展的完整阶段

- 时空折叠:四九三十六天的核心段落,恰好对应着北半球太阳高度角变化的完整周期

- 数术融合:将河图洛书中的数理模型与物候现象结合,形成可操作的农事指导系统

这种数字系统并非简单的经验总结,而是通过长期天文观测建立的数学模型。汉代《周髀算经》记载的圭表测影法,已能精确测定冬至时刻,为节气划分提供科学依据。古人发现,从冬至次日起算,每过九个昼夜,日影长度就会发生规律性变化,这种发现最终沉淀为"数九"民俗。

二、物候语言里的生态智慧

节气歌中的自然意象构成独特的符号系统:

- 动物行为标记:鸿雁南飞、蚯蚓结、麋角解等生物现象作为气候变化的活体指标

- 植物生长节律:草木萌动、桃始华、萍始生等植被变化反映地气温差

- 水文气象特征:水泉动、雷发声、虹始见等自然现象标注大气环流转变

这种观察体系超越了简单的现象记录,建立起生物圈与大气圈、岩石圈的能量交换模型。如"五九六九沿河看柳"不仅描述柳树发芽,更暗示着土壤温度回升至5℃以上,标志着春耕时机的到来。这种将微观物候与宏观农时相联结的认知方式,体现了整体性的生态思维。

三、文化仪式中的时空叙事

围绕节气形成的民俗活动构成动态的文化景观:

- 迎春仪式:立春时的打春牛、咬春习俗,将天文节点转化为集体记忆的锚点

- 时间计量:夏至晷影测量与漏刻调整,维系着农耕社会的时间秩序

- 空间感知:清明踏青、重阳登高,通过身体实践建立人与大地的情感联结

这些文化实践在《四九节气歌》中凝结为朗朗上口的韵文,使抽象的天文数据转化为可传播的生活知识。元代《农书》记载的"冬至画素梅一枝,日染一瓣"的消寒图,正是将时间流逝视觉化的典型例证。这种将自然规律艺术化的处理方式,展现出独特的审美维度。

四、现代转型中的价值重构

在气候变化与智能农业时代,节气体系正经历功能转化:

- 生态预警价值:历史物候记录为研究全球变暖提供基线数据

- 技术融合路径:卫星遥感与物联网技术正在重建数字时代的节气观测网络

- 文化认同载体:节气美食、节气养生等新民俗重构传统智慧的现代表达

当代科学家发现,《四九节气歌》中记载的物候现象平均每十年提前1.6天,这种变化为研究生物气候学提供重要参照。而在智慧农业系统中,古人对"雨水前后,栽树插柳"的经验总结,正被转化为基于土壤温湿度传感器的精准农时判断模型。

当城市儿童在自然教育中学习《四九节气歌》时,他们触摸到的不只是农耕记忆的残章,更是人类与自然对话的永恒命题。在量子计算机与太空站的时代回望这首古老歌谣,我们更能理解先民将生命节律嵌入宇宙周期的深邃智慧——那不是对自然的简单顺从,而是通过精密观察达成的诗意共鸣。