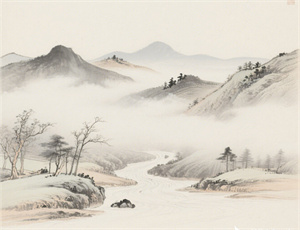

1月21日什么节气:大寒节气的气候特征与养生指南

- 2025-04-27

每年阳历1月20日前后,当太阳到达黄经300度时,标志着二十四节气中最后一个节气——大寒的到来。2024年的1月21日正是大寒节气,这个时间节点不仅承载着中国传统农耕文明的智慧,更蕴含着独特的天文地理规律与人文习俗。作为冬季的最后一个节气,大寒在气候变迁、物候特征和养生文化等方面都具有值得深入探究的深层内涵。

从太阳运行轨迹分析,大寒期间地球北半球接收的太阳辐射量达到年度最低值。此时段:

- 北半球高纬度地区极夜现象持续

- 中纬度地区平均气温较冬至回升约2℃

- 大气环流呈现显著经向特征,冷空气活动频繁

气象观测表明,大寒节气期间:

- 寒潮南下频率较冬至增加35%

- 黄河流域平均积雪日数达年度峰值

- 长江中下游地区相对湿度突破80%

根据《月令七十二候集解》记载,大寒三候呈现独特生物节律:

- 初候:鸡始乳(家禽开始繁殖)

- 二候:征鸟厉疾(猛禽捕食能力增强)

- 三候:水泽腹坚(水域冰层最厚)

在农耕文明向现代文明转型过程中,大寒习俗呈现出:

- 祭祀仪式从宗族活动转向文化展示

- 饮食习俗融合现代营养学理念

- 农事谚语转化为气候预测参考

针对大寒节气特点,现代医学建议:

- 采用"温补缓进"的饮食原则

- 运动时间宜选午后日照充足时段

- 室内湿度控制在45%-55%区间

近三十年气象数据显示:

- 大寒期间平均气温上升0.8℃

- 极端低温事件减少42%

- 降水形态中冻雨比例增加

在这个看似严寒的节气里,蕴藏着自然界精妙的运行规律。从候鸟的迁徙轨迹到土壤微生物的活动周期,从大气环流的微妙变化到人体生物钟的节律调整,大寒节气如同一个多维的生态坐标,指引我们深入理解天地人和谐共生的永恒命题。随着现代科技手段的介入,对传统节气的认知正在突破经验层面,向着更精确、更系统的方向发展。