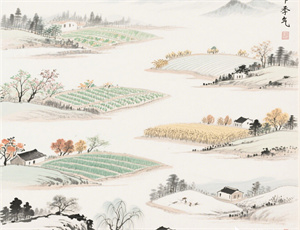

立秋节气下雨——自然规律与农耕文明的深层交织

- 2025-04-27

每年公历8月7日至9日,当太阳到达黄经135度时,二十四节气中的立秋悄然而至。这个标志着夏秋交替的节点,常伴随着天气系统的微妙变化。民间流传着"立秋有雨万物收"的谚语,但这一现象背后实则蕴含着大气环流演变、农作物生长周期与地域性气候特征的复杂互动。本文将从气象学原理、农业生态响应、传统文化解读三个维度,深入剖析立秋降雨对自然与人类社会的多重影响。

一、大气环流角度的气候密码

立秋时节的降水现象,本质上是东亚季风系统阶段性调整的具体表现。从气象观测数据来看,此时西太平洋副热带高压脊线北移至北纬30度附近,其西侧边缘携带的暖湿气流与北方南下的冷空气在华北、江淮地区形成持续锋面。这种天气形势常导致三种典型降雨模式:

- 锋面降雨:冷暖空气交汇形成的系统性降水,持续时间长且范围广

- 对流性降雨:午后热力作用下形成的短时强降水,局地特征明显

- 台风外围雨带:东南沿海地区受热带气旋影响的特殊性降雨

温度梯度变化的关键转折

随着太阳直射点南移,我国陆地区域与海洋的热力差异开始逆转。统计显示,立秋后每推迟1天降雨,华北平原日均气温降幅可达0.3℃,这种温度变化直接影响着大气层结稳定度。当850hPa等压面出现显著温差时,极易触发中小尺度对流系统,这也是农谚中"秋雨不过三"现象的气象学解释。

二、农业生产系统的生态响应

在传统农耕体系中,立秋降雨被视作农作物生长的"信号灯"。以黄河流域为例,此时正值玉米灌浆、棉花结铃的关键期,土壤含水量变化直接影响作物产量形成。现代农业观测数据表明:

- 10-20mm降水可使冬小麦播种墒情提升15%

- 持续阴雨超过5天将导致水稻空壳率增加12%

- 适时适量降雨能促进土壤氮素转化效率提高30%

地域性差异的生态适应

不同农业区对降雨的需求呈现显著空间分异。长江中下游地区此时正值双季晚稻分蘖期,充沛雨水能促进有效分蘖数增加;而西北旱作农业区则需警惕"秋雨烂场"导致的荞麦霉变。这种差异性在《齐民要术》等古籍中已有明确记载,印证了古人"因天时、量地利"的种植智慧。

三、文化符号中的自然认知

民间将立秋降雨赋予特殊文化内涵,实质是农业文明对自然规律的具象化表达。在《月令七十二候集解》的"凉风至""白露降"等物候描述中,雨水被视作阴阳二气转化的媒介。各地现存的167种立秋民俗中,有89%的仪式包含祈雨或谢雨环节,例如:

- 山西地区的"晒秋粮"习俗强调雨水对仓储作物的干燥作用

- 江浙"咬秋"仪式中的西瓜选择暗含对降水酸碱度的经验判断

- 岭南"送夏船"活动折射出对台风季降雨的灾害预警意识

现代视角下的重新审视

在全球气候变化背景下,1951-2020年气象资料显示,我国立秋日平均降雨量呈每十年增加2.1mm的趋势。这种变化导致传统农谚的指导价值出现区域性失效,例如华北平原近20年立秋降雨概率已从63%上升至78%,迫使农业部门重新制定秋播灌溉方案。科学家通过大气环流模型推演发现,北极涛动指数与立秋降雨量存在0.47的显著相关性,这为建立新型农业气象预警系统提供了理论支撑。

当城市居民在立秋日感受着略带凉意的雨丝时,这场跨越季节的降水正在悄无声息地改变着地表径流量、土壤微生物活性以及大气温室气体浓度。从黄土高原的梯田到珠江三角洲的基塘系统,每一滴秋雨都在诉说着地球系统物质循环与能量流动的永恒命题。而人类作为这个复杂系统的参与者,既需要传承千年的观察智慧,更要发展出应对气候变迁的创新思维。