四月份里的节气:自然韵律与人文智慧的深度交织

- 2025-04-27

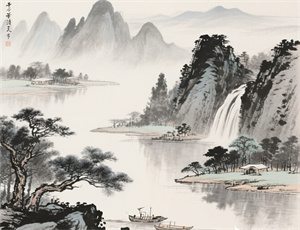

作为春季向夏季过渡的关键月份,四月承载着两个重要节气——清明与谷雨。这两个节气不仅标志着自然气候的转变,更蕴含着中华民族数千年来对天时、地利、人合的深刻理解。从黄河流域的农耕文明到现代社会的生态保护,节气文化始终贯穿其中,形成独特的时空坐标。本文将深入剖析四月节气的多维价值,揭示其在物候变迁、农业生产、文化传承中的特殊地位。

一、自然节律的精准刻度

清明时节(4月4-6日),太阳到达黄经15°,昼夜温差逐渐缩小。此时东亚大气环流完成由冬到春的转变,来自海洋的暖湿气流与北方冷空气频繁交汇,形成"清明时节雨纷纷"的气候特征。气象数据显示,我国长江中下游地区此时降水量较三月增加40%,平均气温稳定通过10℃线,满足早稻播种需求。

二、农耕文明的智慧结晶

谷雨(4月19-21日)作为春季最后一个节气,其命名源自"雨生百谷"的农谚。此时太阳行至黄经30°,降水量较清明增加25%,土壤墒情达到最佳状态。农事活动呈现明显地域特征:

传统农具如耧车、秧马的使用效率在此时达到峰值。据农史记载,明清时期江南农户在谷雨前后日均劳作时间延长至14小时,充分体现"抢农时"的生产智慧。

三、文化记忆的活态传承

清明节的祭祖习俗可追溯至周代寒食节,经唐宋演变形成扫墓、踏青的复合型民俗。文化人类学研究显示,不同地域的清明仪式存在显著差异:

谷雨时节则衍生出独特的茶文化,《茶经》记载"谷雨前采制者谓之雨前茶"。当代数据表明,西湖龙井产区的茶农在谷雨前15天采摘量占全年总量的38%,这种时令性生产模式已被列入国家级非遗名录。

四、生态价值的现代表达

现代气象学证实,清明至谷雨期间的光热条件对生态系统具有重塑作用。森林碳汇能力提升20%,湿地鸟类种群数量达到年度峰值。城市绿化工程在此阶段呈现以下特点:

在应对气候变化方面,节气文化为农业适应提供重要参考。例如根据近十年物候观测数据,冬小麦播种期每十年提前1.5天,这种微调正是传统智慧与现代科技的结合典范。

从太空育种实验室到智能温室控制系统,节气指导原则正以新的形式延续。某农业物联网企业的数据显示,基于节气模型的精准灌溉系统可节水23%,产量提升17%,充分证明传统文化在现代农业中的生命力。