写出有关节气的诗句——古诗词中的时间密码与文化传承

- 2025-04-27

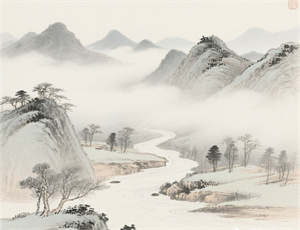

节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,不仅是指导农事活动的时间坐标,更成为文人墨客抒发情感的载体。从《诗经》到唐诗宋词,历代诗人以节气为经纬,将自然律动与人生感悟交织成隽永的诗行。这些诗句既承载着对物候变化的敏锐观察,也暗含天人合一的文化哲思,构成中华文化独特的叙事体系。透过节气诗句的解析,我们得以窥见古人如何用文字凝固时间,又如何以诗意重构宇宙秩序。

一、节气与诗歌的渊源:时间密码的文学表达

早在先秦典籍中,节气便与诗歌产生深刻联系。《夏小正》记载的物候现象,在《豳风·七月》中演化成"七月流火,九月授衣"的吟咏。汉代《淮南子》确立二十四节气体系后,文人开始系统性地将节气意象纳入创作:

- 王维在《渭川田家》中写"斜阳照墟落,穷巷牛羊归",勾勒出立秋时分的田园晚景

- 杜牧《清明》"借问酒家何处有,牧童遥指杏花村",将寒食习俗融入节气叙事

- 陆游《立夏》诗云"槐柳阴初密,帘栊暑尚微",精确捕捉气候变化的细微征兆

节气诗的三重维度

这些诗句的创作遵循着特定规律:首先是对物候特征的忠实记录,如白居易《观刈麦》描绘芒种时"夜来南风起,小麦覆陇黄";其次是情感投射,范成大在《四时田园杂兴》中借立春景象抒发"从此雪消风自软,梅花合让柳条新"的欣喜;更深层次则蕴含哲学思考,苏轼《惠崇春江晚景》"春江水暖鸭先知"暗含对自然规律的敬畏。

二、自然与人文的交融:诗句中的生态智慧

节气诗的价值不仅在于文学审美,更在于构建了完整的人地关系认知系统。诗人通过观察特定节气下的生物活动,建立起独特的意象体系:

- 动物意象:惊蛰时"促春遘时雨,始雷发东隅"(陶渊明)的雷动虫鸣

- 植物符号:小满时节"绿遍山原白满川,子规声里雨如烟"(翁卷)的农耕图景

- 天象隐喻:秋分"银汉无声转玉盘"(苏轼)的月相变化

农耕文明的记忆编码

这些诗句实质上是将农耕经验转化为文化记忆。例如寒露节气,既有"九月肃霜,十月涤场"(《诗经》)的农事记载,也有"空庭得秋长漫漫,寒露入暮愁衣单"(王安石)的情感表达。这种双线叙事使节气诗成为连接自然规律与人文情感的纽带。

三、时空重构的现代启示:节气诗的当代价值

在城市化进程加速的今天,节气诗提供着重新认知自然的路径。现代诗人洛兵在《冬至》中写道:"黑夜正在称量光的重量",延续了古人"冬至阳生春又来"(杜甫)的时空哲思。这些创作启示我们:

- 建立与自然对话的新语言体系

- 挖掘传统文化资源的现代转译方式

- 在科技时代重构人文与自然的平衡

当我们在立春诵读"东风带雨逐西风,大地阳和暖气生"(《月令七十二候集解》),不仅是重温古人的观察智慧,更是在信息爆炸时代寻找安顿心灵的锚点。那些镌刻着节气密码的诗句,如同穿越时空的种子,仍在现代文明的土壤中孕育着新的可能。