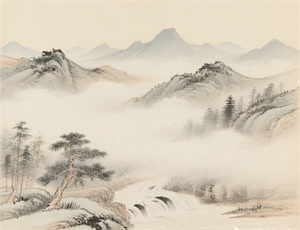

春分的节气释义:昼夜均分时节的农事传统与自然智慧

- 2025-04-27

当太阳抵达黄经0度,北半球迎来昼夜等长的特殊时刻,这便是承载着千年农耕文明密码的春分节气。作为二十四节气中第四个节气,春分不仅标志着天文意义上的季节转换,更蕴含着中国古代观察自然、顺应天时的生存智慧。从物候变化到农事活动,从祭祀仪式到饮食养生,这个平分春季的节气在时间长河中沉淀出独特的文化肌理,至今仍在现代社会的土壤中延续着深层生命力。

天文学视域下的时空坐标

从天文观测角度看,春分日的确定依赖于地球公转轨道的精确计算。当地球运行至黄道与赤道相交点时,太阳直射点正对地球赤道,形成全球昼夜平分的特殊现象。这个天文事件在南北半球呈现镜像效应:北半球进入气象学春季时,南半球恰逢秋季开端。中国古代通过圭表测影技术,早在《尚书·尧典》中便记载了"日中星鸟,以殷仲春"的观测方法,证明先民对春分点的掌握至少可追溯至西周时期。

三层物候现象的生态解码

- 初候玄鸟至:家燕北归标志着生物迁徙规律与气候的精准同步,华北地区可见越冬燕子重返旧巢

- 二候雷乃发声:积雨云层中正负电荷剧烈碰撞产生的春雷,预示着大气环流模式由冬季型向夏季型过渡

- 三候始电:伴随雷声出现的云地闪电,反映近地面气温升高导致大气电离作用增强

农耕文明的时间刻度

春分在农业生产中具有特殊指导价值,各地农谚系统记录着这种关联:

江淮流域"春分麦起身,肥水要紧跟"强调冬小麦返青期的田间管理;

黄河流域"春分刮北风,果木挂银瓶"警示倒春寒对经济作物的危害;

珠江流域"春分浸种早,夏至禾苗好"指导着双季稻种植的时序安排。

这种将天文现象与物候特征相结合的农时体系,体现了古代劳动人民在长期实践中形成的生态智慧。

文化仪式中的天人对话

围绕春分形成的民俗实践,构建起人与自然的精神对话空间:

- 立蛋习俗:源于对地球引力平衡点的朴素认知,现代科学证明鸡蛋确实更易在昼夜平分时竖立

- 祭日典礼:北京日坛的皇家祭祀与民间太阳星君崇拜,共同构成对太阳崇拜的仪式表达

- 饮食养生:香椿芽、春笋等时令食材的摄取,暗合中医"春夏养阳"的养生原则

现代社会的节气传承

在气候变迁与城市化进程中,春分的文化内涵正在发生新的嬗变。农业气象学家通过大数据分析发现,近三十年华北地区春分物候期平均提前5.8天,这种变化促使现代农业调整播种时序。城市规划者则尝试在社区设计中融入节气元素,如设立春分主题的垂直农场体验区。年轻群体通过社交媒体发起的"春分竖蛋挑战",使传统习俗焕发出新的传播活力。

当都市人在钢筋森林中抬头寻找燕子踪迹,当现代农业卫星遥感数据与古老农谚相互印证,春分这个承载着文明记忆的节气,仍在续写着人与自然对话的新篇章。从天文观测到物候解码,从农耕实践到文化传承,这个昼夜平分的特殊时刻,始终是理解中华文明生态观的重要维度。