1月8号节气:小寒时令中的自然密码与人文智慧

- 2025-04-27

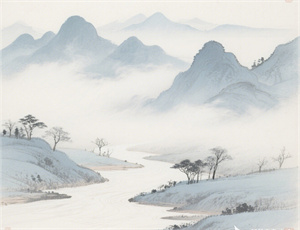

当太阳黄经达到285度的天文坐标精准定格,公历1月8日前后便迎来了二十四节气中极具转折意义的小寒节气。这个标志着全年最冷时期开启的时令节点,不仅蕴含着自然界阴阳二气的深刻转化规律,更承载着中国农耕文明对气候规律的精准把握。从黄河流域的初冰凝结到长江流域的霜华渐重,从东北平原的冻土增厚到岭南地区的腊梅初绽,不同地域在小寒节气呈现的物候特征,共同编织出一幅立体的中华物候图谱。

小寒时节的农事密码

在农事时序的维度上,1月8日前后的小寒节气具有三重核心价值:

其一为冬藏检验期,北方地窖储藏的秋粮需定期通风翻检,江淮流域的越冬小麦开始追施腊肥;

其二为春耕预备期,珠江三角洲的早稻秧田进入整理阶段,胶东半岛的果农启动冬季修剪;

其三为生态缓冲期,黄土高原的梯田实施积雪固墒,云贵高原的茶农进行防冻培土。

气候临界点的多维呈现

现代气象观测数据显示,小寒期间我国多数地区气温较冬至下降3-5℃,这种看似细微的变化却引发系列生态反应:

• 华北平原土壤冻结深度突破40厘米

• 长江中下游空气相对湿度降至全年最低值

• 南海季风进入间歇期,洋流运动模式转变

人文习俗中的生存智慧

围绕小寒节气形成的民俗体系,生动展现了先民应对严寒的创造性智慧:

| 地域 | 特色习俗 | 科学内涵 |

|---|---|---|

| 晋陕地区 | 制作“冻豆腐”储备越冬蛋白 | 利用低温改变大豆蛋白结构 |

| 江浙沿海 | “补霜船”渔具维护仪式 | 把握季风转换前的渔业空窗期 |

| 川渝盆地 | 地窖式腌菜发酵工艺 | 通过恒温环境调控微生物群落 |

现代科技对传统智慧的传承创新

在当代农业科技体系中,小寒时令智慧正在发生质的演进:

设施农业通过智能温控系统模拟节气变化节奏

生态养殖借鉴冬藏理念开发冷链休眠技术

气象服务运用大数据预测区域性寒潮路径

生物节律的微观世界

最新研究表明,小寒节气对生物体内在节律的影响远超既往认知:

→ 冬小麦分蘖节细胞启动抗冻基因表达

→ 中华蜜蜂群体进入低频振动保温模式

→ 候鸟肝脏脂质代谢速率提升27%

这些微观层面的适应性变化,构成自然界应对严寒的系统工程。

从黄经计算到物候观测,从民俗传承到科技应用,1月8日前后的小寒节气始终在见证着人类认知自然、顺应自然、利用自然的永恒课题。当无人机在麦田上空监测苗情,当卫星云图实时追踪冷锋动态,古老节气智慧正在数字时代续写新的篇章。