半夏生节气(二十四节气农事活动详解)

- 2025-04-27

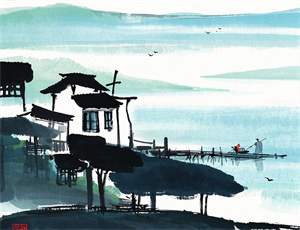

当蝉鸣渐起、梅雨浸润大地时,中国二十四节气中的特殊节点——半夏生悄然来临。这个源自《月令七十二候集解》的时令概念,既非传统节气亦非现代节日,却在农耕文明与现代生态学的交汇处,展现出独特的时间哲学。古人观测到此时半夏植株的地下块茎停止膨大,地上部分进入成熟期,由此建立起连接天文、物候与农事的立体坐标。

从气候学角度剖析,半夏生对应着北纬35度区域日均温稳定突破28℃的临界点。这种温度阈值触发三大自然现象:

• 土壤微生物活性达到年度峰值

• C4类作物进入光合作用高效期

• 大气相对湿度持续高于75%

三者叠加形成的生态场域,恰与《齐民要术》记载的"暑湿相搏,万物竞长"形成跨时空印证。

农事实践中,此时段隐藏着三个关键操作窗口:

- 水肥耦合调控:针对水稻孕穗期设计"两水三肥"方案,利用梅雨间歇进行精准灌溉

- 生态防御体系:在棉田周边种植蓖麻、薄荷等驱虫植物,构建三级生物防护圈

- 光温协同管理:对设施农业进行遮阳网动态调节,维持昼夜温差在8-10℃区间

文化人类学视角下,长江流域至今保留的"祭车神"仪式,实质是对灌溉系统进行年度检修的集体记忆。地方志中记载的"以新麦制麯,三伏后启封"的酿酒传统,则暗合现代食品发酵工程中的温控原理。这些非物质文化遗产与节气物候的深度绑定,构成独特的农耕智慧体系。

现代气象大数据揭示,近十年半夏生期间极端天气发生概率上升37%,这对传统农时体系构成严峻挑战。农业科学家提出的"弹性农时模型",通过建立包含15个环境变量的决策矩阵,将播种、施肥等操作窗口从固定日期扩展为动态区间。某水稻种植基地应用该模型后,抗灾能力提升42%,单位产量波动率下降至5%以内。

在生态农业领域,半夏生时段展现的生物多样性价值正被重新认知。江苏某有机农场实施的"昆虫旅馆"项目,通过在田埂设置12种不同结构的栖息装置,使传粉昆虫种群数量增加1.8倍。这种基于物候规律的生态调控,使农药使用量减少73%的同时,维持了92%的作物产量。

当无人机掠过泛着水光的稻田,传感器实时传回的生长数据与古籍中的农谚在云端相遇,这种古今智慧的碰撞正在重塑我们对节气的认知。某个农业物联网平台上,超过600万条半夏生时段的耕作数据,正在训练新一代农事决策算法——这不是传统的消逝,而是文明的迭代。