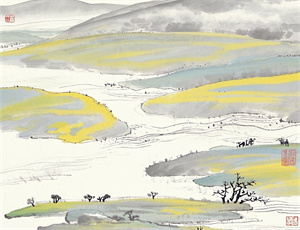

二四节气与五行:时间哲学与自然规律的千年对话

- 2025-04-27

在中国传统文化的核心体系中,二十四节气与五行学说构成了独特的时空认知框架。节气划分体现着太阳黄经的周期性变化,五行则揭示物质运动的生克规律,二者看似分属不同维度,却在三千年文明进程中交织出精密的天人互动模型。从《夏小正》的物候观察到《黄帝内经》的医学应用,这种融合不仅塑造了传统农耕社会的生产节律,更在哲学、艺术、建筑等领域留下深刻烙印,其内在逻辑至今仍为现代科学提供启示。

天文观测与哲学思辨的双重起源

公元前104年的《太初历》确立二十四节气标准时,古人已掌握365.25日的回归年周期精度。每个节气对应的太阳黄经间隔15°,其划分依据包含:

· 天文现象:冬至太阳直射南回归线

· 物候特征:惊蛰前后昆虫始振

· 气候特征:小暑大暑的温度梯度

与此同时,五行学说通过《尚书·洪范》的系统阐述,将木火土金水抽象为五种基本属性。战国时期邹衍提出的“五德终始说”,使五行从物质元素升华为解释王朝更替的哲学工具。这种物质运动规律与时间周期的结合,在《淮南子·天文训》中达到理论高峰。

动态平衡模型中的时空统一

春属木、夏属火、长夏属土、秋属金、冬属水的对应关系,构建起四时与五行的基础关联。但深入研究《月令七十二候》会发现,这种对应并非静态分配:

- 立春至谷雨:木气渐盛,对应肝经养护

- 小满至大暑:火土相生,强调心脾调和

- 寒露至霜降:金水转换,关联肺肾代谢

五行学说中的相生相克机制,在节气转换中具象化为具体物候。例如清明时节的“桐始华”(木气生发)与“田鼠化鴽”(火气初现),暗合木生火的转化规律。这种动态模型在宋代沈括《梦溪笔谈》中有精密测算,揭示气候变迁与五行属性的非线性关系。

农耕文明中的实践智慧

在河姆渡遗址出土的骨耜证明,七千年前先民已掌握节气农时。至汉代,《氾胜之书》明确记载:

- 雨水后土膏脉动,可种禾稻(土性润泽)

- 芒种麦熟,急刈缓耕(金气收敛)

- 秋分麻菽候,刈藁积薪(水性渐显)

这种时间管理系统在明清达到顶峰,安徽徽州地区现存的“水口林”营造,正是利用立春栽种(木气生发)、立冬修整(水气闭藏)的五行规律,维持村落生态平衡。

医学养生中的微观映射

《黄帝内经》将节气与五行对应人体脏腑:

春分调理肝胆(木)|夏至养护心肠(火)

秋分润养肺腑(金)|冬至固本肾脏(水)

这种理论在唐代孙思邈《千金方》发展为时辰针灸法,现代研究证实,冬至前后人体血清褪黑素含量升高42%,与“阳气内藏”的古论高度吻合。

当前气候学研究显示,二十四节气在黄河流域的吻合度仍达78%,但长江以南地区偏差增至25%。这促使我们重新审视五行学说中的地域适应性原理。正如元代郭守敬在《授时历》中引入“里差”概念,现代生态学正在构建动态修正模型,使古老智慧焕发新生。