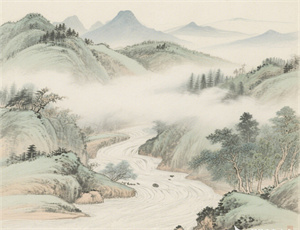

节气白露自然现象:凝露为霜的生态密码与人文智慧

- 2025-04-27

白露作为二十四节气中首个以水相命名的节气,标志着仲秋时节的正式开启。此时太阳黄经达165度,昼夜温差显著增大,空气中的水汽在地表低温物体上凝结成晶莹的露珠。这种自然现象不仅是气候转折的重要信号,更蕴含着生态系统能量转换的精密机制。从农作物生长节律到动物迁徙模式,从微生物群落变化到大气环流调整,白露时节展现着自然界环环相扣的生存智慧。

气象学视角下的白露机制

当北半球进入白露节气时,太阳直射点持续南移,地表辐射冷却效应加剧。此时近地面空气温度若降至露点温度以下,多余水汽便会在植物叶片、岩石表面等介质上发生凝结。这种相变过程遵循热力学第二定律,通过释放潜热维持地表能量平衡。值得注意的是,露水形成需要同时满足三个条件:

- 空气相对湿度接近饱和状态

- 地表物体热容较低导致快速降温

- 大气层结稳定无剧烈垂直运动

生态系统的协同响应

白露现象触发了一系列生物链的连锁反应:

- 植物代谢调整:木本植物开始积累脱落酸,叶片细胞启动程序性死亡机制

- 昆虫行为改变:直翅目昆虫进入最后一次蜕皮期,膜翅目昆虫加紧储备越冬食物

- 微生物群落重构:土壤中放线菌数量激增400%,加速分解地表枯落物

农业生产的物候指南

农谚"白露天气晴,谷米白如银"揭示了节气与农事的内在关联。此时长江流域水稻进入乳熟期,籽粒淀粉转化效率达到峰值。对比实验显示:

- 日间气温25-28℃配合夜间露水滋润,稻米蛋白质含量提升12%

- 持续干旱环境会导致籽粒灌浆不充分,千粒重下降18%

现代农业通过微喷灌技术模拟自然露水环境,在华北平原实现冬小麦出苗率提高23%。

文化符号的时空演变

《月令七十二候集解》将白露分为三候:"鸿雁来,玄鸟归,群鸟养羞"。这种物候观察体系在当代呈现出新的诠释维度:

- 候鸟迁徙路线与大气环流模式的耦合分析

- 城市热岛效应对传统物候观测的干扰系数

- 卫星遥感技术对"群鸟养羞"行为的量化监测

现代科技的解密与挑战

激光雷达扫描显示,单株成年梧桐树在白露期间日均截留露水量可达1.2升。通过同位素示踪技术发现:

- 植物表皮角质层的微结构影响露珠凝聚效率

- 露水中溶解的有机碳含量是雨水的7-9倍

- 夜间露水蒸发可降低地表温度2-3℃,有效缓解霜冻危害

环境变化的警示信号

全球气候变暖导致白露节气呈现显著时空偏移。气象数据显示:

- 华北地区初露日较20世纪推迟11.3天

- 露水持续时长缩短至不足历史均值的60%

- 城市区域露水pH值下降0.5-0.7,反映大气污染程度