二十四节气对应古诗——古人如何用诗词捕捉时间流转的韵律

- 2025-04-27

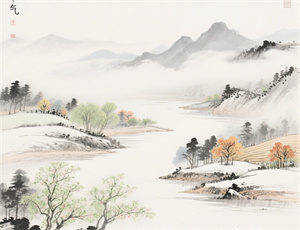

在农耕文明与诗意情怀交融的中华文化中,二十四节气不仅是指导农事的历法刻度,更构成了文人墨客创作的重要母题。从《诗经》"七月流火"的星象观测,到杜甫"好雨知时节"的物候抒怀,五千余首节气相关诗词构建起独特的时间美学体系。这些作品既记录着古代中国人与自然对话的智慧,也暗藏着节气文化从实用工具升华为精神符号的演变密码。

一、节气与诗歌的双向塑造

1. 农事时序的诗意转化

《夏小正》《月令》等典籍记载的节气物候,在魏晋时期开始出现文学性表达。谢灵运《入彭蠡湖口》"春晚绿野秀"的惊蛰意象,陶渊明《癸卯岁始春怀古田舍》"仲春遘时雨"的春分感悟,标志着节气从农谚向诗语的蜕变。这种转化并非简单的文学移植,而是通过以下维度实现:

- 时间感知的人格化:将气候现象转化为情感载体

- 空间意象的季节化:构建特定节气的地理符号体系

- 劳作场景的艺术化:农事活动升华为生命哲思

2. 诗歌对节气文化的反哺

唐宋诗词鼎盛时期,白居易《观刈麦》丰富立夏内涵,苏轼《浣溪沙》重塑清明意境,经典作品反过来影响民间节气习俗。这种文化反哺体现在:

- 形成节气典故系统:如"青精饭""桃花粥"等饮食符号

- 确立审美范式:惊蛰雷动、白露为霜等成为标准意象

- 构建情感记忆:特定节气与乡愁、怀古等情感绑定

二、节气诗的时间层次解析

1. 微观时序的精微刻画

杜甫《小至》"天时人事日相催"展现冬至阴阳转换的哲学思考,陆游《时雨》"时雨及芒种"记录农时与天象的精准对应。这些作品往往包含三重时间维度:

- 天文历法时间:圭表测影确定的太阳黄经

- 生物物候时间:鸿雁来去、草木荣枯

- 人文仪式时间:祭祖、踏青等节俗活动

2. 宏观周期的循环叙事

范成大《四时田园杂兴》组诗构建完整的农耕年度画卷,赵师秀《约客》"黄梅时节家家雨"揭示气候周期的文学表现规律。这种循环叙事具有以下特征:

- 起承转合的结构呼应:春生夏长秋收冬藏的节奏把控

- 色彩体系的周期轮转:新绿、炎红、金黄、素白的视觉编码

- 情感曲线的起伏波动:从立春希望到冬至沉思的情绪流转

三、跨地域的节气诗学比较

1. 南北差异的文学映现

比较岑参边塞诗"北风卷地白草折"的立冬描写与白居易江南词"山寺月中寻桂子"的秋分意境,可见地理气候对节气认知的深刻影响。这种差异具体表现为:

- 物候参照系的纬度偏移

- 节俗仪式的区域特色

- 时间焦虑的地域差异

2. 民族文化的诗意交融

契丹诗人耶律楚材《庚辰西域清明》记录异域节气体验,纳兰性德《采桑子》融合满汉节俗观察,展现多民族文化对节气诗学的丰富作用。这种交融产生新的创作范式:

- 游牧与农耕时间观念的碰撞

- 多元节俗的并置书写

- 跨气候带的意象重组

当现代气象卫星精确测算太阳黄经时,古诗词中的"戴胜降于桑"(谷雨)、"玄鸟归"(秋分)等意象依然传递着独特的感知智慧。这些穿越时空的文字,不仅保存着先人对自然律动的敏锐觉察,更启示着当代人重建天人对话的可能路径。在气候变化的全球语境下,重读二十四节气诗篇,或许能找到协调科技发展与生态伦理的文化基因。