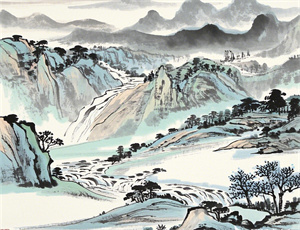

关于24节气春分:自然平衡的时空密码与文明传承

- 2025-04-28

当太阳黄经抵达0度坐标,地球南北半球迎来昼夜均分的奇妙时刻,这便是承载着华夏文明千年智慧的春分节气。作为二十四节气中唯一以"分"命名的特殊节点,春分不仅标志着仲春时节的正式开启,更是蕴含着宇宙运行规律、农耕文明密码以及人文哲学思想的综合载体。从《礼记·月令》记载的"日夜分则同度量"到现代气象学的极轨卫星观测,这个穿越三千年的节气始终在人类认知自然的过程中扮演着重要角色。

一、天文维度下的时空密码

春分的天文学本质揭示着地球与太阳的精密互动关系:

- 黄赤交角效应:地球23.5度的自转轴倾斜,导致太阳直射点每年在南北回归线间移动

- 昼夜平分点:太阳光垂直照射赤道,全球各地昼夜时长精确相等

- 极地昼夜转换:北极结束极夜,南极告别极昼,开启半年昼夜交替周期

二、农耕文明的生态智慧

春分在传统农事体系中占据枢纽地位:

- 物候观测体系:"玄鸟至,雷乃发声"的物候特征指导农时

- 土壤活化关键期:地表5cm地温稳定通过8℃的耕作标准

- 作物生长转折:冬小麦进入拔节期,早稻开始浸种催芽

三、文化符号的多维诠释

春分在中华文化谱系中衍生出丰富内涵:

- 阴阳平衡哲学:《周易》"致中和"思想在节气中的具象化

- 礼制建筑智慧:北京观象台晷影堂的圭表测量系统

- 民俗记忆载体:竖蛋游戏蕴含的静力学原理与天地人和谐理念

四、现代科技的全新解读

卫星遥感技术为春分研究提供新视角:

- 气象卫星监测显示,春分前后东亚大气环流进入调整期

- GPS定位测量验证春分日全球重力场变化幅度达到年度峰值

- 农业物联网系统精准控制春分时节的温室环境参数

五、全球文明的对照观察

春分现象在不同文明中呈现独特认知:

- 玛雅文明春分金字塔的光影奇观

- 古埃及阿布辛贝神庙的日出轴线校准

- 英国巨石阵的春秋分日出方位指示

从甲骨文的"分"字构型到空间站的微重力实验,春分始终是连接传统与现代的时空纽带。当国际气象组织将二十四节气列入世界非遗名录,这个源自中国的时间体系正在为全球气候变化研究提供新的认知框架。在量子钟精度达到10⁻¹⁸量级的今天,重新审视春分蕴含的平衡之道,或许能为人类应对生态挑战带来更多启示。