长夏主要是什么节气——探索传统节气与季节文化的深层关联

- 2025-04-28

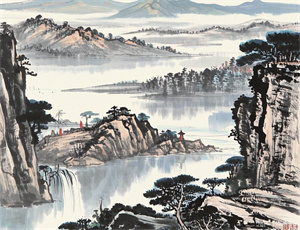

在中国传统文化中,"长夏"是一个充满意蕴的特殊概念,它既非现代气象学定义的气候阶段,也不完全等同于二十四节气中的某个具体节点。这个承载着古代农耕智慧与中医养生理念的时令划分,实际上是对夏秋过渡期自然规律的精妙概括。本文将从天文历法、中医理论、民俗实践三个维度,系统解析长夏的本质内涵及其与传统文化体系的深刻联系。

一、长夏的天文历法溯源

从《黄帝内经》的"五运六气"学说可见,古代将一年划分为五季,其中季夏之后、立秋之前的18-36天被定义为长夏。这个时段对应干支历中的未月,太阳黄经在120°至135°之间,涵盖小暑、大暑、立秋三个节气。具体表现为:

- 昼夜时长变化:夏至后的白昼缩短趋势

- 太阳辐射特征:地面蓄热达到年度峰值

- 季风环流转换:东南季风逐渐减弱

二、中医理论中的长夏密码

在中医五行学说框架下,长夏对应土行,与脾胃功能形成特殊关联。《素问·脏气法时论》记载:"脾主长夏",此时人体阳气外浮、阴气内守,形成独特的生理特征:

- 消化系统处于高负荷状态

- 体液代谢速率显著加快

- 湿热邪气容易侵袭机体

这种理论构建指导着传统养生实践,例如岭南地区流行的"三伏贴"疗法,正是针对长夏期间"湿困脾阳"的病理特点而设。

三、农耕文明的时间刻度

长夏概念的形成与古代农业生产周期高度契合。长江流域农谚"小暑收早稻,大暑种晚秧"生动展现了这段时间的农事特点:

- 早稻收割与晚稻插秧的双重劳作

- 棉花、玉米等作物的关键生长期

- 病虫害防治的关键窗口期

这种特殊的时间感知,在江南地区的"双抢"习俗中得以完整保留。农民需在35-40天内完成抢收、抢种的密集型劳动,形成了独特的"长夏作息"模式。

四、气候特征的现代验证

现代气象数据显示,北纬30°地区7月中旬至8月下旬确实存在持续高温现象。以上海为例:

- 日均气温超过28℃的天数达45天

- 相对湿度维持在75%-85%区间

- 蒸发量达到冬季的3-4倍

这些数据印证了古人"长夏多湿热"的经验判断,也解释了为什么这个时段成为心脑血管疾病的高发期。

五、文化记忆的现代表达

在当代城市生活中,长夏的文化内涵正在发生创造性转化。广州的"凉茶文化"、重庆的"夜啤酒"习俗、苏州的"评弹消夏"活动,都是传统智慧与现代生活的融合范例。这些实践共同构建起应对特殊气候的弹性生活模式,其中包含:

- 饮食结构的季节性调整

- 作息时间的弹性安排

- 社交活动的时空重构

这种文化适应机制,体现了中华民族"天人合一"生态观的持久生命力。

当我们凝视故宫珍藏的《月令七十二候图》,会发现古人对自然律动的精微观察,早已超越了简单的节气划分。长夏概念的深层价值,在于它构建了一个理解自然、调适生活的文化框架。这种将天文、气候、农事、养生融会贯通的智慧体系,正是中华文明连续性的生动注脚。