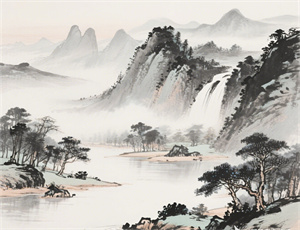

24节气大概理解——自然规律与人文智慧的千年融合

- 2025-04-28

起源于黄河流域的二十四节气,是中国古代农耕文明对太阳周年运动的精准观测成果。这套以15天为周期的物候历法,不仅划分出四季寒暑的变迁轨迹,更蕴含着天地人和谐共生的哲学思想。从立春时节的农事准备到大雪封山时的休养生息,每个节气都对应着特定的自然现象、农事活动与民俗传统,形成贯穿三千年的生态实践智慧体系。

一、节气体系的科学溯源

公元前104年颁布的《太初历》首次完整记载二十四节气,其测算建立在圭表测影的精确观测基础上。天文学家通过测量正午日影长度,将每年日影最长的冬至定为起点,精确计算出太阳在黄道上的运行位置:

- 每15°黄经对应一个节气,全年共24个等分点

- 通过"平气法"均衡分配太阳视运动周期

- 清代引入定气法,精确对应太阳到达黄经的时间

1.1 农耕文明的时空坐标

春分秋分的昼夜等长、夏至冬至的阴阳极致,为农事活动提供精准指引。战国时期的《吕氏春秋》已记载立春"天子亲耕"、芒种"劝农桑"等节气农政。农民根据节气安排:

- 播种育苗:惊蛰后地温回升适宜下种

- 田间管理:小满时节需及时灌溉

- 收获储藏:秋分前后抢收防霜冻

二、物候现象的微观观测

每个节气包含三候物象,共72种自然征兆。清明时节的"桐始华"对应现代植物学的泡桐花期,大雪时节的"荔挺出"实为马蔺草萌芽。这种生物气候观测体系:

- 建立物种活动与气候变化的对应关系

- 实现物候周期与天文历法的双重验证

- 为现代气候变化研究提供历史参照

2.1 地域差异的调节智慧

汉代《淮南子》已提出"差之千里,失之半月"的节气应用原则。针对南北气候差异,古人发展出:

- 黄河流域主产区建立基准节气

- 长江流域采用"节气+梅雨"双历法

- 岭南地区结合"回南天"调整农时

三、文化符号的多维延伸

从《礼记·月令》的祭祀规范到唐宋时期的节气诗词,节气文化渗透到社会各个层面。特定节气衍生的民俗活动形成文化记忆载体:

- 立春鞭春牛祈求丰收

- 清明踏青扫墓慎终追远

- 冬至数九消寒传承至今

3.1 中医养生的时间医学

《黄帝内经》建立五运六气学说,将人体气血运行与节气变化相对应。春分时节调理肝气,霜降前后润燥养肺的养生智慧,体现着:

- 阴阳平衡的动态调节

- 子午流注的时辰医学

- 药食同源的预防理念

当卫星遥感技术开始监测作物长势,智能温室系统自动调节温湿度时,二十四节气仍在现代农业中发挥基础性作用。气象学家发现,近三十年节气物候期平均每十年提前1.3天,这种变化正为全球气候研究提供独特视角。从甲骨文的星象刻画到数字时代的智能应用,这套时间认知体系持续焕发新的生命力。