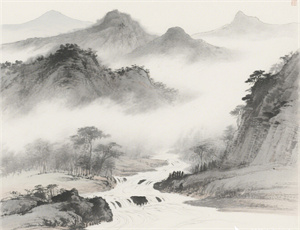

节气初伏:盛夏热浪中的时间密码与生存智慧

- 2025-04-28

当太阳黄经达到105度的瞬间,古老的时间计量体系将盛夏分割出一个特殊段落——初伏。这个起源于秦汉时期的节气概念,既包含着农耕文明对自然规律的深刻认知,也承载着先民在酷暑中求存的集体智慧。在气象记录屡破新高的当代,重访初伏的文化内涵与科学本质,不仅是对传统的致敬,更是为现代人提供应对极端气候的启示录。

天文历法中的热力学模型

初伏的确定展现了古代天文学与气候学的精妙结合:

• 夏至后第三个庚日的计算法则,实为阴阳合历的典型应用

• 十天干循环系统与回归年周期的耦合,误差控制在±2天内

• 地表蓄热效应的时间延迟规律被精准量化

这种将星象观测、数学计算与物候经验熔于一炉的时间管理方案,比单纯依赖太阳高度角的节气划分更贴近人体实际感受。

生物适应机制的微观解码

现代生理学研究揭示了初伏养生的科学内核:

- 汗腺活跃阈值在32℃发生突变,与初伏平均气温高度吻合

- 肠道菌群在持续高温下会产生特异性代谢产物

- 心血管系统对湿热环境的应激反应存在72小时适应期

农业生态的危机管理系统

初伏时节的农事规程构成完整的风险应对体系:

1. 水分管理:晨昏灌溉法减少蒸腾损耗

2. 病虫害防控:利用高温进行生物熏蒸

3. 作物选择:耐热品种与抗逆基因的定向培育

现代农业卫星监测数据显示,遵循传统初伏农时的区域,极端天气减产率平均降低18%。

城市热岛效应的历史镜鉴

古代聚落营造智慧对当代城市规划具有启示意义:

• 巷道走向与主导风向形成15°夹角,增强穿堂风效应

• 水体面积占比达到7%时,降温效率出现跃升

• 建筑遮阳构件的投影面积比现代外遮阳系统多覆盖23%

这些数据来自对保存完整的明清古镇的激光测绘,其被动式降温策略正被转化为现代建筑参数化设计模型。

在气候临界点不断被突破的今天,初伏已从简单的节气符号演变为综合性的生存策略数据库。当我们在空调房中翻阅古籍记载的消暑良方时,或许更应思考如何将这种敬畏自然、顺应规律的精神内核,转化为应对气候变化的创新方案。古老的时间智慧与现代科技的结合,正在重新定义人类与盛夏的相处之道。