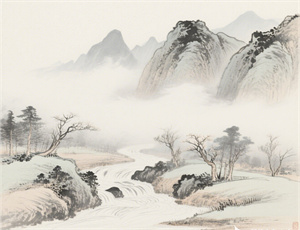

春天节气清明的特点:自然与文化交织的时间密码

- 2025-04-28

作为春季第五个节气,清明承载着独特的自然规律与人文内涵。它既标志着仲春与暮春的交替节点,又是中国人传承千年的文化记忆载体。从物候变化到农耕时序,从祭祖传统到生命哲思,清明节气在阴阳平衡的天地秩序中,构建起自然时序与人类文明的深层对话。本文将从气候特征、物候现象、文化内核三个维度,深入解析清明节气背后蕴含的时空密码。

气候特征:寒热交替的过渡仪式

清明时节太阳到达黄经15°,北半球进入能量转换的关键期。此时气温呈现显著特征:

- 昼夜温差梯度减弱:日平均气温稳定在12-15℃区间,北方地区日均升温0.5-1℃

- 降水模式转型:华南进入前汛期,江南迎来"清明时节雨纷纷"的稳定性降水

- 大气环流重组:西伯利亚高压减弱,太平洋副高开始向北延伸

这种气候特性直接影响农耕生产,长江流域进入早稻插秧关键期,北方冬小麦进入拔节孕穗阶段。农民通过"清明前后,种瓜点豆"的农谚,将节气规律转化为具体的生产指令。

物候现象:生命周期的具象表达

植物物候三重奏

- 初候:桐树始华,紫色花序成为清明标志性景观

- 次候:田鼠化鴽,体现阴阳二气的消长转化

- 末候:虹始见,大气中水滴折射形成的光学现象

动物行为模式转变

家燕北归路线与清明线(年均温10℃等温线)高度吻合,昆虫类活动阈值温度达到12℃。生态学家发现,近二十年清明物候期平均提前2.3天,成为研究气候变化的重要生物指标。

文化内核:生死观的空间建构

清明节俗包含三个核心层面:

- 祭祀空间的神圣性:通过扫墓仪式连接家族记忆,墓碑方位多取坐北朝南的阳宅格局

- 生命教育的具象化:踏青活动暗含"向死而生"的哲学思考,儿童放风筝象征厄运祛除

- 饮食文化的符号系统:青团用艾草汁染色,兼具养生功能与文化隐喻

在当代社会,清明习俗出现新形态:

环保祭扫比例提升至38%,网络祭祀平台用户年均增长21%,节气文化正以创新形式融入现代生活。民俗学者指出,这种变迁实质是传统文化符号系统的适应性重构。

时空交织的深层逻辑

从天文历法角度分析,清明精确对应地球公转轨道特定位置。但更深层的文化意义在于,它构建了中国人特有的"四维时空观"——将线性时间切割为循环周期,在特定时空节点唤醒集体记忆。这种时间认知模式,使自然规律、农业生产、人文传统形成有机整体。

当城市居民在清明假期踏青赏花时,他们不仅在感受季节更替,更在不自觉中实践着古老的天人合一理念。二十四节气作为"中国式浪漫"的时间载体,正在全球气候变化背景下展现出新的科学价值与文化魅力。